迈克尔・加扎尼加(Michael S. Gazzaniga),生于1939年,认知神经科学之父,美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士。他在自己的学术生涯中持续回答着一个核心命题:人类如何从生物性大脑中诞生出意识、思想与自由意志?20 世纪 60 年代,加扎尼加通过对癫痫患者的胼胝体切断手术研究(下称“裂脑研究”)1,首次揭示了左右脑分工的奥秘,在学界引起巨大轰动。

加扎尼加笔耕不辍,代表作有《谁说了算?自由意志的心理学解读》[1]、《人类的本质》[2]及《意识本能》[3]2三部曲。这些著作从不同维度回应着上述命题,共同建构起关于人类心智的完整科学图景,为后人在该领域的研究提供了重要参考。

PART I 意识:从神秘到科学 —— 脑区协作的 "涌现”奇迹

在人类文明的早期,意识一直被笼罩在神秘主义的迷雾中。柏拉图将其视为灵魂的栖所,笛卡尔提出 "身心二元论" ,认为意识是独立于身体的精神实体,宗教则将其归为造物主赋予的神圣礼物。而加扎尼加则在其著作《意识本能》中提出颠覆性的观点:意识并非依附于某种特殊物质的神秘存在,而是大脑模块化结构通过层级协作 "涌现" 出的本能产物。

进化馈赠:意识作为 "生存模拟器"

从进化角度看,意识是人类在自然选择中获得的 "超级装备"。想象一下原始人类在丛林中遭遇猛兽的场景:大脑不仅能对当下的危险信号(如嘶吼声、黑影)做出即时反应,还能通过想象 "被袭击" 的画面,提前规划逃生路线 —— 这种 "预测未来、模拟场景" 的能力,让人类超越了简单的条件反射,成为唯一能主动改造环境的物种。加扎尼加强调,意识的核心功能是构建现实模型:大脑不断整合感官输入(如视觉、听觉)、记忆储备(如过往经验)与情绪反应(如恐惧、兴奋),主动创造出对世界的主观认知。就像画家在画布上重构风景,大脑在神经信号的混沌中,绘制出专属于每个人的意识图景。

模块化大脑与“意识的涌现”

在《意识本能》一书中,加扎尼加依据裂脑实验的结果提出,人们需要抛弃意识是加载于一种特殊物质或一个特殊脑区的想法。正确的理解是,大脑中那些彼此独立的模块会以一些方式聚集,而它们的组织结构将使人产生自己的意识体验。也就是说,大脑并非由某个 "中心司令部" 控制,它是由多个独立模块组成的复杂网络。例如,当我们看到一团火焰时,视觉皮层负责解析形状与颜色,杏仁核瞬间激活恐惧情绪,前额叶则调取 "火焰具有危险性" 的记忆,最终由多个脑区的协同活动产生 "需要躲避" 的意识决策。单个脑区如同交响乐中的单一乐器,只有在整体协作中才能奏响完整的乐章。

在此处,“涌现”3是一个重要的概念。意识的 “涌现” 是指意识作为一种高级心理现象,并非由单个神经元或脑区独立产生,而是源于大脑中数十亿神经元通过突触连接形成的复杂网络,在动态信息交互与整合过程中突现的整体属性。“涌现”这一个概念的核心在于,意识无法通过还原论视角,比如用单一神经细胞活动来解释,而是依赖于神经元网络的协同作用 。正如单个水分子不具备 “湿润” 属性,但大量水分子聚集后会涌现出液体的宏观特性。意识,正是由神经元通过突触连接形成的复杂网络,在动态信息整合过程中“涌现”出的高级功能。(加扎尼加,2013,p117)

意识的统一性:模块竞争中的动态平衡

那么,既然大脑由无数模块组成,为何我们的意识体验是连贯的整体,而非零散的碎片呢?加扎尼加用 "神经竞赛" 来比喻这一过程:每个脑区的神经活动如同选手在比赛中比拼 "活跃度"。在一个时刻,某个模块的信号强度 "胜出",成为意识的焦点,其他模块则暂时退居幕后。例如,当你专注于阅读时,视觉皮层和语言处理区的神经活动占据主导,而听觉模块对周围环境的感知则被弱化。既然意识是神经元网络通过协同活动‘涌现’出的整体属性(而非单个脑区的产物),那么为何由独立模块组成的大脑,能让我们感受到连贯统一的意识体验,而非零散的碎片?答案藏在大脑的‘神经竞赛’机制中 ——这种动态平衡机制,让我们在每一刻都能聚焦于当下最重要的认知活动,形成统一的意识体验。

举一个极端的例子,在裂脑患者的实验情境下,当左右脑的连接被切断后,患者的左半球依然保持逻辑思维,右半球则展现出独立的空间直觉,左右半球出现了两套独立的意识系统。但即便如此,患者仍感觉自己是一个统一的个体,这印证了大脑模块通过协作产生整体意识的奇妙机制。而在其中,左脑的“解释器”功不可没。在下文中,就让我们一起来看看左脑解释器的神奇之处。

PART II 左脑解释器:在碎片化现实中编织叙事剧本

在加扎尼加的作品《人类的本质》及《谁说了算?自由意志的心理学解读》中,均介绍了“左脑解释器”的功能。科学家们通过裂脑实验发现,当连接左右半球的胼胝体被切断,左脑立刻化身为执着的故事编织者—— 它会为右脑控制的左手行为编造合理剧情,为身体的本能反应撰写理性旁白,编织自我剧本。这个被加扎尼加称为“解释器”的左脑机制,正是破解人类意识统一性的关键密码。

左脑解释器:“编剧与叙事”的执念

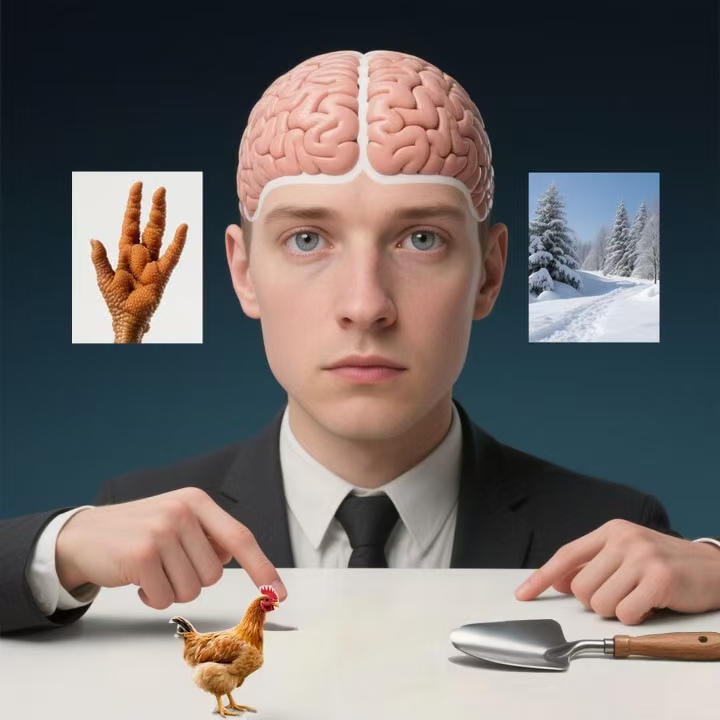

在一项以裂脑者为被试的经典实验中,左脑曾上演过一幕令人惊叹的“即兴编剧”,这项实验充分展现出左脑的“无论在多么有限的条件下也要编故事”的能力。

实验中,研究人员在被试的左侧视野展示“雪景” 的图片,右侧视野展示“鸡爪”的图片,这是因为人的视觉神经传导有个特点,左半视野的信息会传递到右脑,右半视野的信息会传递到左脑。4研究人员通过精细的实验设计,确保雪景只能被患者的右脑接收到,鸡爪只被左脑接收到。然后,要求被试从在他面前的完整视野中摆放的一系列图片中进行选择。被试的左手选择了铲子,右手选择了鸡5。然而,负责语言表达的左脑此时却完全处于信息隔绝的状态,它根本不知道右脑看到了 “雪景” 图像。当研究人员询问被试为什么选择鸡和铲子图片时,神奇的事情发生了。左脑不会说“我不知道”,它启动了 “即兴编剧” 能力,利用它唯一知道的信息——看到鸡爪,拿起“鸡”和“铲子”的图片,给出了一个看似合理的解释:“因为鸡爪和鸡配对,而且你需要用铲子打扫鸡舍。”(加扎尼加,2022,p283)这个实验暴露了左脑解释器的核心生存策略 ——拒绝碎片化,坚持用逻辑叙事整合一切感知。

解释器的本质,是大脑在进化中形成的意义生产机制。原始人类面对草原上的未知异动,左脑不会停留在“草动”、“爪印”、“惊叫”的孤立数据,而是迅速编织成“捕食者逼近,需立即防御”的连贯故事。左脑解释器让人类拥有制造解释和假设的能力,让人类以最小的认知成本应对复杂环境。当然,事有两面,这也埋下了过度解释的伏笔 —— 比如将偶然的丰收归因于祭祀仪式,或将单次的头痛归咎于夜晚的噩梦,左脑会根据并不全面的信息建立理论。总之,解释器就像大脑中的一个叙事引擎,不断将无序的信息编译成可理解的剧本。

右脑的“现实摄像机”:解释器的冷静搭档

当左脑为大脑即时收到的信息组织叙事时,右脑则扮演着“现实摄像机”的角色。它精准地捕捉空间关系,忠实记录视觉细节。例如在试验中,右脑能够准确回忆曾经出现在被试面前的一系列物品,而左脑则倾向于将与之前出现过的物品类似的新物品认作是出现过的,因为这符合左脑建立的图式6。加扎尼加对此提出的一个假设性的观点是:“左脑解释器会建立理论,来将知觉到的信息吸纳进一个可以被理解的整体中”(加扎尼加,2022,p285)。相对的,右脑更擅长无语言的直观信息处理(如空间关系识别、情绪感知),为解释器提供原始素材。在完整的大脑中,这两个体系互相补充,让人能够对信息进行不失准确的精细化加工。从进化的角度来说,这样的分工协作有利于人类的适应性发展。

自我感:解释器制造的“意识幻觉”

对于左脑解释器,最迷人的发现在于:它不仅编织外部事件的剧本,更建构了“自我”这个核心角色。例如,裂脑患者术后并不会感到意识分裂,反而像往常一样坚信“我是完整的”。7当右脑控制的左手偷偷拿走糖果,左脑会自然地说“我突然想吃甜食”,仿佛一切行为都源于自我意志。这种自圆其说的能力,在普通人身上同样隐秘地运作着:我们为直觉决策找理由,比如,你认为“选这件衣服是因为设计独特”,实则可能是受到潜意识中颜色偏好的驱动;你对自己说“今天我焦虑是因为承担的工作太多”,但可能真正原因是你体内激素的微妙变化。

解释器就像大脑的编剧,不间断地为我们的行为、思想和感受撰写实时旁白。这些旁白逐渐拼凑出一个理性、连贯、自主的自我形象。我们在这个虚构的剧本中扮演主角,却忘记剧本本身只是神经信号的编织物。这听起来似乎不算一件好事。但加扎尼加则指出,这种“自我幻觉”并非缺陷,而是进化的精妙设计 —— 它让人类在复杂社会中建立稳定的身份认同,让“我”的概念成为协作与传承的基石。当我们追问“我是谁”,答案早已藏在解释器日复一日的叙事惯性里。

PART III 自由意志的真相:多种因素共同创造 "自主决策" 的神话

传统观念认为,大脑存在一个统一的 “决策中心”,如同君主般掌控一切选择。但长期以来的一系列裂脑实验及神经科学研究颠覆了这一认知。正如上文介绍的研究表明,大脑更像一个 “神经议会”,不同模块(如负责理性的前额叶、负责情绪的边缘系统、负责本能的基底神经节等)并行处理信息,通过竞争与协作形成最终决策,而非由某个 “中央自我” 发号施令。加扎尼加在《谁说了算?自由意志的心理学解读》中提出,自由意志是大脑无意识机制、模块化决策与社会环境共同塑造的层级化现象。具体来说,自由意志的形成可分为三个层级。底层是驱动,含无意识脑区(基底神经节、边缘系统)的本能反应与情绪偏好(如‘战或逃’反射);中层会协作,存在不同模块(前额叶理性分析、右脑空间直觉等)的竞争与整合; 而顶层是叙事,由左脑解释器将上述过程整合成“自主决策”的故事,同时受社会规范(文化、道德)的长期调制 。这三者共同编织了“我在自由选择”的主观体验。

左脑解释器编织自由意志 在上文中,我们已经知道,左脑解释器对于人类个体具有举足轻重的作用,它令我们的行为和体验具有意义。在自由意志的体验中,解释器模块起着关键作用。当我们做出一个行为后,解释器会迅速为这个行为寻找原因和理由,让我们感觉自己是有意识地、自主地做出了这个行为,从而产生了自由意志的主观感受。即使有时候我们的行为实际上是由一些无意识的因素驱动的,解释器也会编造出看似合理的解释,让我们相信这是我们自由选择的结果。

无意识的主导与意识的事后解说 有许多经典的神经科学实验研究证实意识的滞后性。换句话说,人们在许多时刻会受到无意识的主导,而此时,意识就成为了行为的“事后诸葛亮”。例如,人在行走时听到草丛里有沙沙的响声,在意识启动之前,无意识已经给了反应:大脑通过杏仁核识别当下可能存在危险(与过去遇蛇的经验相联),于是直接发脉冲到脑干,激活“战或逃”反应。此时人还没有意识到为什么,身体已经自动往后跳了出去。但如果事后被问起为什么跳 ,我们会说“因为可能有蛇”。我们的意识,不是批准我们应该怎样做,而是在事后补充情节进行解释。(加扎尼加,2013,p70)

另外,在生活中,我们会有许许多多行为的自动化操作。如开车变道、打字盲打等熟练动作,都是依赖基底神经节的无意识回路。我们无需刻意思考操作步骤,身体会自动完成行动。此时,意识更像是一位坐在副驾驶的乘客,而非手握方向盘的司机。

此外,人类学和进化心理学研究发现,人们对乱伦、暴力的厌恶感,并非源于理性推理,而是右脑边缘系统的原始情绪反应(加扎尼加,2013,p157)。当我们声称自己是因为违背道德所以拒绝做某事时,实则是无意识的情绪反应已经发生,而左脑解释器为此寻找了合理化的理由来叙述人的自主性。

总之,这些研究证据均表明,多数行为的启动机制存在于无意识脑区,意识的主要功能是为行为编写 "剧本旁白",而非现场指挥。而在需要复杂推理的场景(如职业规划、伦理判断)中,前额叶的主动分析会深度参与“剧本创作”,形成“事前规划-事中执行-事后整合”的动态循环。

社会环境是塑造意志的 “隐形模具” 在其著作中,加扎尼加重申了艾莉森·乔利及其后续研究者建立的“社会性大脑假说”(加扎尼加,2013,p140),指出人类的意识与意志是在社会互动中进化而来的。一系列的研究证明,人们生活中的社会互动占比惊人,人类个体根本上就是社会性的动物。与此同时,社会规范对人类个体的行为具有强大的塑造力(加扎尼加,2013,p135-167)。概括而言,我们的选择并非完全自主,而是深深植根于文化、法律、道德等外部框架 —— 这些框架通过童年教育、社会奖惩等机制,逐渐写入大脑的神经连接,成为解释器编写剧本的 "基调"。例如,研究指出,不同文化对 "自我" 的定义差异,印证了社会对神经机制的影响:东亚文化强调集体责任,其大脑神经网络更易激活与 "他人评价" 相关的脑区;西方文化推崇个人主义,前额叶的 "自我参照" 区域更为活跃[4][5]。这种 "文化编码" 并非后天强加,而是在长期的社会互动中,成为了解释器构建自我叙事的重要素材。

PART IV当我们识破幻觉:在有限自由中寻找真正的自主

看完上面的文字,也许作为人类个体的你有些失落,似乎失去了自由意志这一人所独有的神圣天赋。加扎尼加也深谙人所共通的这种情绪体验,所以,他在著作中明确表达,这些研究并非要否定人类的价值,而是让我们在认清大脑的机制后,更清醒地行使自由。当我们知道每次选择都是脑干的生存本能、边缘系统的情绪偏好、前额叶的理性权衡、社会规范的隐性影响,以及解释器的叙事整合共同作用的结果时,反而能获得一种更深刻的自由 —— 一种超越本能与幻觉的 "反思性自由"。

在决策中插入 "暂停键" 既然多数行为是无意识启动、解释器事后包装的结果,我们可以在重要决策时主动停顿:"这个选择,是源于真实的需求,还是大脑为了维护自我形象而编造的剧本?" 例如,当面临职业变动时,不仅要倾听解释器给出的 "追求理想" 的理由,更要审视深层动机:是否有对现状的逃避、对他人评价的顾虑,或是多巴胺驱动的新鲜感?通过理性审视,我们能在解释器的叙事中注入更多真实的自我意志。

主动编写积极的人生故事 解释器的 "叙事本能" 虽然会制造幻觉,但也赋予我们改写故事的能力。抑郁症患者可以通过认知疗法,将 "我毫无价值" 的消极叙事改写为 "我正在经历低谷,每一次尝试都是进步"。人生过程中的失败可以是绝望的叙事,也可以变成积攒经验和意义体验的叙事。即使故事的开头由基因与环境决定,我们仍能在情节发展中注入自由的意志。

在约束中创造意义 真正的自由,不是随心所欲的放纵,而是清醒地认识到大脑的局限和社会的影响后,依然选择承担责任,追求价值。就像画家在画布尺寸的限制下创作,人类在基因、脑结构、社会规范的边界内,通过解释器赋予行为意义。这种在限制中舞蹈的姿态,正是人类独特性的体现 —— 我们既是生物规律的产物,更是意义的创造者。

结语:在神经信号的混沌中,书写属于自己的意义

回到最初的问题:当你选择一杯咖啡时,是谁在做决定?答案或许有些复杂:脑干维持着生存所需的基本需求,边缘系统偏爱某种熟悉的口味,前额叶权衡着健康与口感的利弊,社会规范让你倾向于环保包装,而解释器最终将这一切整合成 "我的选择" 的叙事。这个过程没有神秘的灵魂指挥,却充满了生物进化的智慧、社会文化的烙印,以及大脑叙事的诗意。加扎尼加的研究让我们看到,人类的伟大不在于拥有绝对自由,而在于能够识破幻觉后依然热爱生活。在混沌中创造意义的能力,或许就是对 "自由" 最动人的诠释:不是摆脱一切约束的空想,而是清醒自觉地在有限的条件下,书写属于自己的可能。

参考文献

[1] 加扎尼加 著, 闾佳 译.谁说了算?自由意志的心理学解读.杭州:浙江人民出版社,2013.[2] 加扎尼加 著, 彭雅伦 译.人类的本质.杭州:浙江教育出版社,2022.

[3] 加扎尼加 著, 罗路 译.意识本能.杭州:浙江教育出版社,2022.[4] 魏桢妮. 应激的文化特征及文化适应性. 社会科学前沿, 2023, 12(3): 1420-1428.

[5] Sui J., Liu C. H., Han S. Cultural difference in neural mechanisms of self-recognition. Social neuroscience, 2009, 4(5): 402-411.

注释

1.裂脑实验的存在源于20世纪60年代对严重癫痫患者的临床治疗需求——通过切断连接左右脑的胼胝体,阻止异常脑电活动在半球间扩散,以控制致命性发作。科学家意外发现,这一手术为研究大脑功能分工提供了独特窗口:切断胼胝体后,左右脑呈现独立的信息处理模式(如左脑主导语言、右脑擅长空间感知),从而推动了对人类意识统一性、脑区协作机制及认知功能侧化的突破性研究。

2.按照这三本书的英文原版出版顺序排列。

3.又称“突现”。

4.胼胝体主要负责连接左右大脑半球,使它们之间能够进行信息交流和协调,以共同完成复杂的认知和行为任务。而视觉信息向左右脑的初始传递路径并不依赖胼胝体,所以右侧视野的信息依然可以正常传递到左脑,左侧视野的信息也能正常传递到右脑。

5.在裂脑手术中,虽然切断了胼胝体,阻断了左右脑之间的直接信息传递,但并没有破坏锥体束等运动神经通路,所以大脑对肢体的支配关系依然保持正常,左脑仍能支配右手,右脑仍能支配左手。

6.图式,指人们对某类事物或情境的一般性认识和抽象概括。比如,当我们多次见到苹果后,会在脑海中形成一个关于苹果的图式,这个图式包含了苹果的大致形状(通常是圆形或椭圆形)、颜色(红色、绿色等)、味道(甜的)等一般特征,而不是某一特定苹果的具体模样。在上述试验情境里,左脑建立的图式是基于被试之前对物品的认知和经验形成的。当面对一系列物品时,左脑会依据这个图式去判断新出现的物品是否与之前见过的物品相符。所以,当出现一个与之前物品类似的新物品时,左脑会依据已有的图式,将其认定为曾经出现过的物品,因为它符合左脑所构建的关于这类物品的一般特征模式。

7.裂脑患者在日常生活中表现出相对连贯的自我感,但在特定实验条件下(如左右脑接收矛盾指令),会出现行为冲突(如左手拒绝右手拿取的物品)。这种‘坚信完整’的体验,本质是左脑解释器基于有限信息的‘叙事整合’,而非真实的意识统一。

作者:果子

编辑:史咏钢、苏木

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB