上周我们先分享了阻碍我们找到“想做的事”的五种认知误区,今天一起来看看在澄清误区之后,怎么找到“想做的事”。

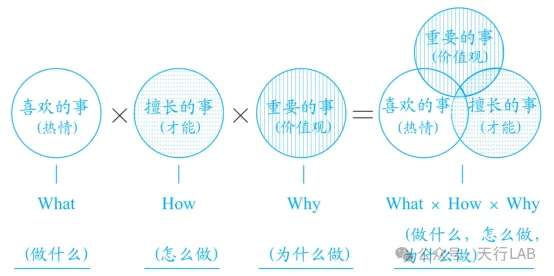

八木把“如何找到想做的事”用三个要素构成的公式来说明:

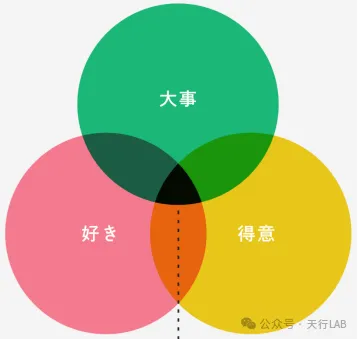

真正想做的事=喜欢的事*擅长的事*重要的事

图1 真正想做的事=重要*喜欢*擅长的事1

这个公式乍一看,无非就是职业生涯教育和咨询领域经典的自我探索三要素:兴趣、能力、价值观。已经是老生常谈的理论,并没什么特别。

但细究起来,八木的这套自我认知法,至少在两个方面给了我新的启发:

第一,他对喜欢、擅长和重要的理解,和我通常所理解的兴趣、能力、价值观既相似,又都多少有点儿不同。

第二,在现实生活中,我们通常很难找到一份兼容了自己的兴趣、能力和价值观的工作,但八木提供了一些具有操作性的思路和办法。

喜欢的事=感兴趣、有好奇心的领域

八木如何定义“喜欢的事”?他在书里是这样说的:

“人在面对自己喜欢的领域的事情时,无法对其中产生的疑问置之不理,而是想把‘不明白的事情’弄‘明白’。想填补这种差距的心情就是‘喜欢’”。

如果你对某些事产生了下面所描述的感觉,诸如此类的问题会不断涌现,那它们就是你“喜欢的事”:

· 为什么?

· 怎么会这样?

· 怎么办?(p.33;pp.117-118)

喜欢的事,指向“自己有热情的领域”。“感兴趣、想做与之相关的事、能激发出自己热情的领域,就是喜欢的事”(pp.33-34)。

我日常理解的“兴趣”或“喜欢”,主要是一种感到自己被吸引的、好奇的、不错的感觉。

但八木所说的喜欢,除了上述感觉之外,似乎还强调了一种探究性,一种“我想要接近它、把它弄明白”的自然冲动,由此会不自觉地投入精力在其中。

就好像你喜欢某个人的时候,自然就想要靠近、想了解对方更多;然后会自发地去看TA的动态,了解TA的爱好,阅读TA的作品……你会一直对与TA相关的事保持热情,做这些事的时候会很开心。

习惯就是擅长的事

什么是“擅长的事”?

擅长的事不是具体的某种技能或知识。例如会编程、会写文案、会说英语、懂金融市场等等,都是技能和知识的范畴。它们通常是可以在后天学习中获得的、在特定的工作中会很有用。

八木指出,他所说的“擅长的事”,就是“自己擅长的工作方式”。它与技能知识不同之处在于:它是我们天生就会的,而且是“在任何情况下都能利用的长处”。(p.57)

书中列举了一些“擅长的事”的特征供我们判断:

· 做的时候很开心(没错,它和喜欢的事一样令人开心);

· 不刻意地努力也可以无意识地做好;

· 因为没有压力所以容易投入;

· 做的时候感觉是在做自己;

· 即使不是工作,平时也很自然在做;

· 会觉得别人“为什么这样的事都做不到”。

比如:总是在观察别人,总是想到什么就马上行动,总是能体谅别人的感受,总是在考虑如何取胜,总是在想怎么才能让别人开心。这些都可以作为“擅长的事”。(本书附录也列出了100例擅长的事清单,有兴趣可查阅^_^)

所以,八木把擅长的事定义为:通过无意识的思考、感情和行动模式取得成果(p.93)。

我们也可以理解为,习惯就是擅长的事。不过也因为习惯了、无意识地就做了,所以擅长的事通常很难被我们捕捉到,需要通过回顾自己的行为去发现。

“想做的事”是用“擅长的方式”做“喜欢的事”

八木举了个例子:

“我喜欢时尚”,这并不是“想做的事”。因为时尚属于兴趣领域,它应被归类为“喜欢的事”。而“制作东西的时候很开心”则并不是“喜欢的事”,而是“擅长的事”。这样,“想做与时尚相关的事”就是“想做的事”。

喜欢的事=What,擅长的事=How。用擅长的事做喜欢的事,意味着在考虑“想做的事”时,重要的是考虑具体的工作内容(How)是否适合自己。也就是说,我们需要优先考虑擅长的事(How)而不是喜欢的事(What)(这一点,与心理学家诺伊鲍尔“优先考虑自己天赋所在的职业领域”异曲同工)。

八木以自己来说明:

八木“想做的事”,是“构建自我认知体系并传授给别人”。因为他对了解自己充满了兴趣,“自我认知”是其喜欢的事。而“构建体系并传授给别人”是他擅长的事,即使不是工作,他也很自然地喜欢把学到的东西整理好后分享给别人(八木在读书时期就开始写博客,而且逐渐拥有了非常多的读者)。

有些人只考虑What,例如:“喜欢书,所以去书店工作吧!”但是喜欢书(What)却不一定擅长在书店的工作内容(How),真的去书店工作了可能会痛苦。

有些人喜欢的事是一样的,但因为各自擅长的事情不同,从事的工作内容也会不同。

例如,可能有另一个人和八木一样,都对了解自己充满了兴趣,他们都喜欢“自我认知”。八木擅长构建知识体系并传授给别人,而这个人擅长的是倾听别人并进行引导。因此,八木想做的事是“构建自我认知体系并传授给别人”,这个人想做的事则可能不是写书,而是做一名咨询师与来访者一对一地交流。

“想成为的人”≠“想做的事”

此外,八木还特别提到,有的父母会问孩子“你想成为什么样的人”,引导孩子通过从事某个具体职业的知名人士来思考自己的未来职业。

但是,八木并不推荐以职业名称来考虑自己“想做的事”。其原因有二:

第一,考虑“想成为的人”时,我们更容易关注这个职业的外在形象而不是工作内容本身。

例如看到被很多人关注的网红博主觉得很憧憬、想要成为这样的人,但网红博主的日常却是被策划选题、拍摄录音、剪辑后期等等大量高密度的工作内容所填满的,只有做这些也不觉得枯燥和辛苦的人才能做下来;

另外,达到“被大量关注”的网红级别也并非一日之功,如果对上述工作内容不喜欢、不擅长,“只是因为憧憬这种职业形象就盲目追求,很快就会受挫”(p.41)。

第二,考虑“想成为的人”,实现手段就会受到限制。

八木的一位客户T先生曾来咨询:自己一边打工挣钱一边演舞台剧,但是无法通过演舞台剧赚钱养活自己。是不是放弃这个“想做的事”才比较好呢?

八木则回答说:演员是他想成为的人。假如成为了演员,想做什么事呢?

T先生说,想当演员是因为“想通过表演使观众感动”(p.43)。

“通过表演使观众感动”,不一定需要通过“当演员”来实现,也可以通过“在YouTue上表演”或者其他方式。想成为这样的“演员”的时候,就会看到之前没想过的道路。

所以,如果不能成为“想成为的人”也没关系,只要不放弃“想做的事”,实现的途径一定存在于某个地方等着我们去发现。

“重要的事”最重要

把“想做的事”当做工作,还不完整。“两条腿的椅子是站不稳的,有三条腿才能站稳”。而这能让椅子站稳的第三条腿,就是“重要的事”。

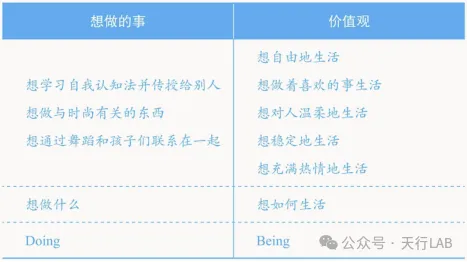

重要的事就是我们通常理解的价值观,是你看重的事情、你想要的状态。如下表:

表1 想做的事与价值观 (p.45)

如果你的工作满足了“用擅长的方式做喜欢的事”,只是这份工作也需要你天天加班;而你想要的生活却是工作之外也能有自由的时间和家人相处,那你恐怕不会觉得它是“真正想做的事”。但对于认为生活中最重要的事情只有工作的人来说,这种状态就是一种理想状态。

重要的事,也可以理解为“为了什么而工作”(Why)。八木把“为了什么”分为了两种面向:

一种叫做“人生目的”,面向自己内在——我想有怎样的生活方式。

另一种叫做“工作目的”,面向社会和他人——我想与周围的人构建怎样的关系,我想处在怎样的环境之中。

工作目的非常重要,因为“对他人做出贡献的真实感会成为工作中的巨大动力”(p.47)。

八木如此解释“重要的事”的重要性:

“不管一份工作使人多么受尊敬,多么能赚钱,如果做的是自己不感兴趣的事就都会感到厌倦。同样地,如果只做自己想做的事却不能适应时代和客户的要求,客户也会感到‘厌倦’。好的生意,是自己和客户都不会厌倦的事。”(p.63)

在日语中,“生意”和“不厌倦”的读音恰好相同。“当‘我想这样生活下去!’的人生目的和‘我想带给别人这样的影响!’的工作目的完美契合在一起的时候,你自然就会爱上这份工作。”(p.62)

所以,八木认为,“重要的事”是指引人生方向的指南针。保持工作的动力,就是以“重要的事”(也即价值观)为中心工作。

以八木的观点,结合我的日常见闻:我们从大学走向职场,进行第一次职业选择的时候,大部分人会将“对个人有利”作为优先考虑的择业标准,例如个人能够得到的薪资待遇如何、职位的发展前景怎样。

一部分人会同时考虑“我想要怎样的生活方式”,例如工作和生活能够平衡、强度不要太大,要在某个自己喜欢的城市,要和自己的伴侣/父母在一起等等。

把“对社会/他人”有用作为首选标准来考虑职业的人,最少。

我觉得这很正常。因为从校园走向社会的第一步是需要自立,依靠自己的力量生存并发展。当自己的能力逐渐强大起来,才有更多的精力和机会给他人和社会创造更多的价值。

不过,我们也能看到,有些人在进入职场几年后容易陷入一种精神危机:不知道自己这个工作有什么意义(哪怕高薪、体面),特别是在工作不顺利的时候——除了钱,还有什么?每天做重复的计算/筹备/实施/和不同的人打交道……很难看到自己的价值在哪里。

所以,即便我们将“我想要”作为第一份工作的首选标准进入了职场,也不要忘了提醒自己去思考:

我的这份工作,在多大程度上能帮助我实现想要的生活?我的这份工作,在哪些方面对于他人和社会是有所贡献的?

话说回来,自我认知法的三要素模型由此已经呼之欲出,如下图所示:

图2 “真正想做的事”(p.49)

八木指出,如果能明确自己的这三个要素,在就职和跳槽时就不会迷茫了,用这三要素对市面上的各种公司职位进行筛选吧,筛选后剩下的公司可能只有很少的一部分。

而且这三个要素也是非常有利于求职的面试心法。因为,面试官多少都会从这三个角度来发问:

· 喜欢的事——为什么选择这个行业呢?

· 擅长的事——怎么在这份工作中取得成果?

· 重要的事——为什么选择这家公司?

如何应用:真正想做的事=喜欢的事*擅长的事*重要的事

喜欢的事、擅长的事、重要的事,如果各自明确后再并列着看,很容易产生“不可兼得”的情况。例如:

喜欢的事很多,但是很多在现实中都会受到限制,也很难发展为工作;知道自己擅长什么,但是并不喜欢,不想把它作为工作的内容;知道对自己来说重要的事,但是自己没有能力得到这样的工作……诸如此类。

八木如何将自我认知法应用在实际生活中呢?他给出了一些规则和步骤。

规则1:从“重要的事”中产生的“工作目的”里,寻找“想做的事”。

很多人受到大众传媒的影响,认同“想凭借自己喜欢的事生活”这句话。但是,八木认为,喜欢的事说到底只是实现工作目的的“手段”而已。而手段是可以有很多种的。

八木以自己举例。他喜欢的事是“了解自己”,擅长的事是“构建知识体系并传授给别人”,“重要的事”是“想变得热爱生活”,由此衍生出来的工作目的是“让更多的人热爱生活”。

虽然他喜欢了解自己,但并没想过要一直做与“了解自己”相关的事。也许有一天不再需要自我认知的时候,他就要重新考虑“怎么才能让更多人热爱生活”,去寻找下一件能够让自己实现这一目的的“喜欢的事”并把它发展为工作。(p.54)

这又回到上期推文中我们提过的那句话:“无论选择哪个工作,最终你想要的是什么?”

八木想要的是“热爱生活”(人生目的)和“让更多人热爱生活”(工作目的,对他人有贡献),而“了解自己”只是实现这些目的的手段之一。

规则2:在寻找喜欢的事之前,先找到“擅长的事”。

八木认为,很多人找不到“想做的事”的最大原因是“即使找到了也无法将其变成工作”的局限,因为现实中总是有各种各样的限制,能力不够,没有机会等等。

反过来说,“如果有自信可以把任何事都作为工作的话,很容易能找到‘想做的事’。为了拥有这种自信,重要的是先明确自己‘擅长的事’”(p.56)。

前面提到了,擅长的事并不是什么具体的技能或知识,而是自己擅长的工作方式,是在任何情况下都能利用的长处。比如八木擅长的事,就是“构建知识体系并传授给别人”,这件事他在做自我认知法项目之前就已经很擅长了——在博客上写文章,并且也有了些成果:积累了读者粉丝。

有了成果就有了自信。再找到喜欢的事“了解自己”,于是把“通过构建自我认知体系并传授给别人”这件“想做的事”变成了工作——运营自我认知法项目,开创自己的公司。

从上述两个规则看,我觉得八木也暗含了这样一层意思:

能把自己喜欢的事作为工作当然很重要也很好;但只要我们愿意去发现,一生中喜欢的事可以是很多的且变化的。反之,如果固着于自己此刻喜欢的某件或某几件“想做的事”,就容易困难重重。

另外,“想做的事”就是“喜欢的事”和“擅长的事”的结合体,但八木也指出:这两者几乎不可能一下子就完全匹配,需要在实践中反复试错、不断修正。(p.136)

规则3:跳槽、创业、做网红……具体的实现手段要放在最后考虑。

在自我认知过程中,明确自己真正想做的事之前,不要先想各种“实现手段”,例如“去哪个公司好呢?”“学下编程吧”“开始做小红书吧”等等。

八木说,这就像是旅行目的地还没定下来,就在想是坐飞机还是坐电车一样。先决定目的地“真正想做的事”,再考虑实现手段——用什么方法做更好。

具体的实现手段都会随着外界的变化而变化,没有一家公司/一种技能/一个平台会一直“适合”你去实现“真正想做的事”。

所以,综合上述3个规则,找到“真正想做的事”的顺序就是:

1.首先,明确对自己来说“重要的事”(面向自己)。然后决定工作目的:我为了什么而工作(面向他人和社会)?

2.其次,从“擅长的事”中寻找想做的事,然后再找喜欢的事。

3.最后,决定了真正想做的事之后,就要决定实现它的“手段”。八木真正想做的事是“为了让更多人热爱生活,构建自我认知体系并传授给别人”,而他的具体实现手段有很多种,包括运营项目、写书、在YouTube上发布视频、写博客等等。

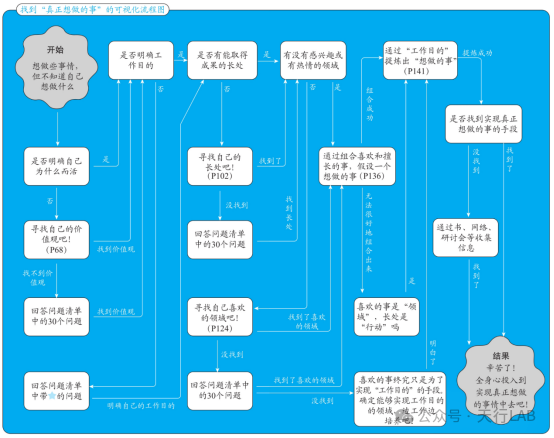

本书的末尾也给出了一个找到“真正想做的事”的可视化流程图:

图3 找到“真正想做的事” (pp.158-159)

那么,怎么去发现自己重要的事、擅长的事和喜欢的事?

八木给出了一系列问题清单、事例清单和方法步骤供我们思考和发现。限于篇幅,我在这里各列出5个问题供你参考,完整的问题清单(价值观、擅长、喜欢各30个问题)、事例清单(价值观、擅长和喜欢各100例)和方法步骤,可移步这本书(微信读书即可阅读)。

【5个问题,找出价值观关键词】

1. 你尊敬的人、尊敬的朋友、喜欢的角色分别是谁?你尊敬或喜欢他们的哪些地方?

2. 在小时候和青春期阶段的事情或经历,对现在的你影响最大的是什么?对你的价值观造成了怎样的影响?

3. 你觉得现在的社会有什么不足?(填补理想和现实之间差距的,可能是你“真正想做的事”)

4. 问一下周围的人:“你觉得我在人生中比较看重什么?”

5. 培养孩子,或者给别人建议时你最想告诉他们的是什么?最不想告诉他们的是什么?2

【5个问题,发现自己擅长的事】

1. 在迄今为止的人生中,你觉得充实的体验是什么?

2. 最近让你感到烦躁或是生气的是什么事?(你自然而然能做到的事,别人竟然做不到!)

3. 问身边亲近的人:“你认为我的长处是什么?”

4. 如果明天辞职了,之前的工作中有没有你留恋的部分呢?如果你现在没有工作,请思考之前工作中的细节。

5. 你至今为止取得过什么样的成果,你是如何做到的呢?(如何挖掘成功经历,详见pp.108-109)

【5个问题,找出自己喜欢的事】

1. 你现在有即使花钱也想学习的事情吗?

2. 在你的书架上摆放着什么类型的书?其中有看一眼就让你觉得激动的书吗?如果家里没有什么书,去一个大书店转一圈吧。不要马上断定“对这个架子上的书没兴趣”,先试着转一圈,然后观察一下自己在摆放什么类型的书架前停留——要重点关注自己“不知为何很在意”的书,而不是“因为有用所以在意”的书。

3. 有没有遇到过让你产生“真是太好了!”“它拯救了我!”这种感觉的领域或者事物?

4. 在迄今为止的生活中,你“想道谢的工作”是什么?也可以从有没有“想道谢的人”这一视角来考虑。

5. 迄今为止你会对社会中的什么事情感到愤怒?(因为对现状感到不满,所以会心生愤怒。能不能为了让你感到愤怒的领域变得更好而工作呢?)

当然,在找不到想做的事时,难免焦虑、迷茫,在面对问题进行自我剖析时,也难免会陷入到过去一些失败、消极的回忆中。但是八木也在书里告诉我们:

“过去的消极经历就像‘海胆’一样,又黑又有刺,让人害怕靠近和受伤,很麻烦。但一旦剥去壳,就会发现里面塞满了浓郁的海胆黄。打开这个海胆壳,从里面取出最上等的海胆黄的技术,是‘自我认知’。

……

当你回过神来的时候,你已经过着从前的自己无法想象的,无比充实的一天”。(p.149)

希望本篇推文和这本书,对你找到真正想做的事有帮助!

本书信息:

[日]八木仁平著,徐艺菊译. 如何找到想做的事. 机械工业出版社,2023年第1版,2025年2月重印。

注释:

1.截图自八木仁平的网站 https://jikorikai.com/

2.注意,这五个问题只是书中找到价值观的第一步,强烈推荐你找来这本书,读完接下来的四个步骤。

作者:Savannah

编辑:史咏钢、苏木

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB