什么样的工作才令人满意?今天的我们,可能先是追着潮流报上前景光明的大学专业,而后才知行业冷暖瞬息万变追随莫及;也可能刚刚竭尽全力考公“上岸”,却又发现“这不是我想要的”而难以为继。

当个人的职业选择受到诸多的裹挟和限制,工作对于我们每个人而言,意味着什么?当越来越多的声音抱怨着自己的工作“毫无意义”,还有什么人对工作和生活是满意的?今天的我们还有没有可能获得一份“满意的工作”?

(图1 詹青云:工作没有意义)

这些问题,不仅日常生活中的我们在不断追问,学术界也一直在孜孜不倦地探究。近年来,有关上述问题的一类研究主题愈发活跃——将工作视为一种召唤(calling)——来自不同群体样本的几百项研究都已证实:感知到工作的召唤,与大学生和已工作者在其职业及生活中的目标感和满足感提升,都十分相关 (Duffy & Dik, 2013)。

工作的召唤是指什么?它与理想的工作有何关联?个人如何能领会到工作的召唤、从而获得更高的满意度和幸福感?从事自己视为召唤的工作,一定会带来好的体验吗?本期职涯漫谈专栏将介绍由心理学家Ryan D. Duffy等在2018年首次提出的工作召唤理论(Work as Calling Theory, WCT)[1],或许会为我们看待职业提供一些新的洞见。

一、召唤”何为

召唤的概念

Calling,目前中文学者对其有几种不同的译法。除召唤(如裴宇晶、赵曙明,2015)[2]之外,还有“感召”(如赵小云、郭成,2011)[3]、“使命感”(张春雨,2015)[4]、“呼唤”(田喜洲等,2012)[5]等等。本文将都以“召唤”指代calling。

学者们对召唤有着各不相同的理解。Bunderson和Thompson (2009)[6]曾区分有关召唤的两种观点:

新古典主义的观点源自于宗教的历史渊源,即“上帝召唤人们以服务他人的方式来使用他们的天赋”。这派观点强调,个人所感受到的“召唤”是一种来自于外部的(但已经不止是上帝,也可以是社会需求social needs、家族传统family legacy或其它)、让个人感受到自己要为着促进共同利益而工作、让世界变得更好的目标感。

例如Dik和Duffy(2014)[7]曾提出,召唤是一种超然的、把工作(或其它任何人生角色)视为表达或衍生某种意义感和目标感的方式,而且这种意义和目标感是以他人为导向的(other-oriented ends)。

与新古典主义相反的现代观点,则把召唤看成是一种个体内在的驱动力或激情,是人想要促进自我实现的工作方式,强调职业召唤是个人身份的核心。

比如Dobrow和Tosti-Kharas (2011)[8]认为召唤是“人们对一个领域所体验到的强烈的、有意义的激情”(a consuming, meaningful passion)。Praskova、Creed和Hood(2015)[9]也将职业召唤定义为“主要由自我设定的、显著的、更高层次的职业目标,它可为个体产生意义和目的”(p.93),并可以通过目标导向的行为来追求。

学者们也在实证研究中询问参与者们如何理解“召唤”。据Duffy等的总结,参与者对召唤的理解主要有三个维度的意涵:

1. 将自己的工作和某种意义感和目标感联系在一起;

2. 专注于通过自己的工作做出利于社会的贡献;

3. 能够明确一种外在或内在的动力,指引自己奔赴特定的工作。

而这后两个维度,恰恰使得“召唤”能够区分于“有意义工作(meaningful work)”“工作目标感(sense of purpose at work)”等等其他相似概念——

“召唤”意味着通过工作来实现利他价值,意味着个体内心受到指引要去从事这种能实现利他价值的特定工作。

由此,Duffy将“召唤”定义为:一种工作方式,它可以由外在或内在的因素所驱动,反映了人追寻一种整体的目标和意义的感觉(a sense of overall purpose and meaning),而其目标则指向帮助他人或为公共利益做贡献(to help others or contribute to the common good)。

感知召唤和践行召唤

想象一下,你发现自己受到某个特定职业的召唤。通过它,你将能够实现人生的目标,为更好的社会做出你的贡献。然后你开始划出几个相关的工作选项,逐渐明确了一条职业发展路径,期待着在这条道路上运用自己的能力做出一些有意义的改变——

然而,当你在寻求那几个工作机会的时候,才发现想拿到心仪的offer原来这么难!现实并不能保证一定能提供一个切实可行的工作机会,让你能够将其作为一种“志业”,去践行心中的召唤。

感知到自己的召唤却无力实现,甚至可能比未受到任何感召还要痛苦。Gazica和Spector(2015)就发现,感知到召唤并有机会实践它的人,在工作、生活和个人健康方面的表现是最好的,其次是未受召唤者,最后才是那些感知到召唤却未能实现的人们。

所以在“召唤”的概念基础之上,Duffy指出,在对召唤理论的建构中,须将“感知召唤(perceiving a calling)”和“践行召唤(living a calling)”区分开来。

感知召唤,就是一个人认为自己受到某种召唤要去从事特定类型的工作,对于自己如何将召唤应用于自己的职业生涯有清晰的理解。

而践行召唤,则可以通过一个人是否具有诸如“我经常有机会实现我的召唤”、“我正在从事我感到被召唤的工作”“我目前的工作与我内心的召唤十分契合”等等感知表述,来进行评估。

这二者的联系在于:感知到召唤是践行它的前提。当感知到自己被某种职业所召唤之时,我们常常会受其推动去寻找或创造出可以践行它的工作机会。

但要想“活出使命”,还需要其他的准备和契机。

二、从感知到践行召唤,路怎么走?

机会获取

前面提到,当我们发现自己受到某种召唤要从事某项事业的时候,现实的诸多限制可能无法为我们提供真正从事相关工作的机会。

所以,和感知召唤(perceiving a calling)一样,机会的获取(access to opportunity)也是践行召唤的重要预测变量。

影响个人获得相关职业机会的因素有很多,例如个人的性别、种族,所在地理位置、教育水平和收入等等。这些因素会对个人造成很多限制甚至障碍,让人难以做出理想的职业选择。

Duffy在2015年的一项研究[10]发现,不同教育背景和经济水平的人们都可能感觉到自己受到某种职业召唤——但只有那些教育水平和收入更高的有工作的人更有可能实现自己的职业召唤。

他认为,这可能是因为教育、收入和就业代表了更广泛的机会获得,而它们影响了人将感知召唤转化为践行召唤的能力。

另一方面,个人能否得到与其召唤相关的职业机会,不止受到客观因素影响,也和个人是否具有强大的工作意志有着重要关系。

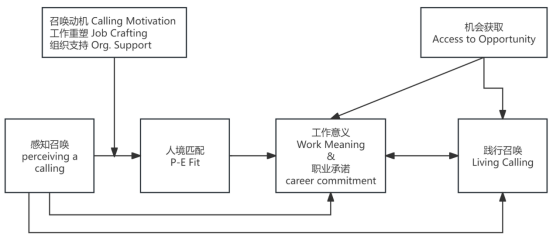

我们曾在《让更多人获得“体面工作”:工作心理理论的实践》中介绍过工作意志(work volition),它是Duffy和Blustein两位学者在工作心理理论中提出的核心概念之一:

图2 工作意志的概念

Duffy认为,对于感知到召唤的个体来说,工作意志的低下可能会使他们感到自己无法找到或创造出能够实现召唤的工作机会(Duffy & Autin, 2013[11]; Duffy, England, et al., 2017[12])。这些人可能会继续从事当前的工作,或寻找其他容易获得但与他们的召唤不一致的工作。

相比之下,那些在求职过程中面临最小障碍、有更强工作意志(认为自己有得选)的人,可能更容易获得能够使其践行职业召唤的职位。

由此,Duffy将教育水平、收入、就业状态和工作意志共同作为机会获取的测量指标。

不过,这是否意味着,教育和收入水平较低的人、目前没有工作的人,就没什么机会去实现自我的职业召唤?

Duffy给出的回答是:尽管有更多职业机会对于个体践行职业召唤是更有利的,但我们相信,拥有不同背景、不同机会范围上的个体都可能找到实现他们召唤的方式。

接下来我们就一起来看,抛开社会经济地位带给我们的机会限制,有哪些途径可以增加个人实现“践行召唤”的几率。

工作意义与职业承诺:连接感知召唤与践行召唤的关键点

正如前文对召唤概念的回顾中所言,召唤的核心含义之一就是将自己的工作和意义感联系在一起。因此,工作意义和践行召唤之间存在强相关关系显然易见。

而职业承诺指的是一个人对某个职业或某个职业领域的承诺程度——换句话说,就是“我愿意进入这个行业领域/从事这份职业”的程度。既往许多研究已经证实了工作意义和职业承诺都与感知和践行召唤之间密切相关。

不过,在Duffy之前,大多数研究都将工作意义和职业承诺视为个体践行职业召唤所带来的积极结果。换句话说,当个体把当下的工作视为一种“召唤”去从事时,才更容易体会到当前工作的意义感,并对其有更强的承诺感。

然而Duffy等依据多项来自不同样本群体的实证研究发现,与其说工作意义和职业承诺是个人践行职业召唤的结果,不如说:体会到工作意义感和强烈的职业承诺,会促使人认识到自己是因受到召唤而从事这项工作,是在践行自己的职业召唤。

即:工作意义和职业承诺,是令人从感知召唤转化为践行召唤的两个关键节点。

那么,感知到召唤与它们的关系又是怎样的呢?

Duffy指出,感知召唤与工作意义、感知召唤与职业承诺,都是相互促进、相互影响的。

感知到某种职业的召唤,会令人认识到特定的工作是有意义的,并愿意对从事此工作做出承诺。

与此同时,许多人是先进入某个工作领域积累经验,再从工作中逐渐建立起意义感,进而再发展出职业召唤;所以,工作意义也可能会促进人感知到自己受到某种召唤。

而在工作过程中逐渐建立起职业承诺的人,也可能会随着时间的推移逐渐把从事这份工作看成是受到了使命感召。所以,职业承诺也可能会促进感知召唤的产生。

Duffy的上述研究发现,对我们的职业实践有着非常重要的意义。

因为,如果工作意义和职业承诺都是践行召唤带来的结果,我们就倾向于认为只有先“践行召唤”才能体会到工作意义和职业承诺。但要人把当前的工作视为一种“召唤”去从事,对于许多人而言可能都是一种空谈。

与此相反,即便当前的工作不是理想中的“志业”,我们也仍然很有可能在某些时刻某些情境下体会到些许意义感、感觉到自己愿意从事这份工作。

所以,相比于“践行召唤”,工作意义和职业承诺,其实是更容易在我们的日常工作中出现的体验感知。

这样,接下来的问题也就更便于继续探究下去:哪些因素有助于我们体会到工作的意义、愿意对某些职业做出承诺?

人境匹配

只是感知到职业召唤,并不一定就能从相关工作中体会到工作意义和职业承诺,尤其是当所感知到的召唤并不起源于自身实际经验之时。

Duffy提出,要想体会到工作意义和建立起职业承诺,一个关键的因素可能是实现人境匹配(person-environment fit; P-E Fit)。

人境匹配是职业心理学领域最经典的概念之一。其最早源自20世纪初由Parsons(1909)提出的特质因素理论:当个体特征和环境特征相互兼容时,个体就更可能产生积极的工作体验和结果。①

这里的“匹配”可以细分为人与工作间的匹配(Person-Job Fit)和人与组织之间的匹配(Person-Organization Fit)。

人与工作的匹配,我们可以理解为:个人的知识、技能和能力是否能够满足工作的要求,工作的内容能否满足个人的需要等等。

而人与组织之间的匹配,则包括例如个人价值观是否与组织价值观相一致、个人的性格特征是否与组织所展示的形象相兼容,组织能否满足个体对组织的需要等等。

据许多质性研究的受访者所言,人境匹配是自己感知到职业召唤的一个明显特征。同时也已有大量定量研究证实,人境匹配可以预测工作满意度、工作意义、组织承诺、低离职率等结果。而结合上文,这些变量都与职业召唤密切相关。

因此,Duffy认为,可以推理出这样两个理论命题:

感知到职业召唤的人,在一段时间内更有可能进入与他们的职业召唤相符合的工作环境。而这些人之所以对某种职业做出承诺并从中体会到意义,可能是因为他们进入了非常适合自己的工作环境。

召唤动机、工作重塑与组织支持

从感知召唤到践行召唤,过程中还可能受到几个调节变量的影响。

首先是召唤动机(calling motivation),是指一个人追寻召唤的动机水平。动机水平越高,个体就更有可能付诸行动去寻找更适合自己的工作。因此,对于那些更有动力追求职业召唤的人来说,感知职业召唤与人境匹配之间的关系是更强的。

当然,也有很多人受限于很多现实因素未能找到适合自己的工作,也很难留下一句“世界这么大,我想去看看”便轻易更换工作。此时,工作重塑或许会成为帮助他们获得更高的职业契合感的方法。

工作重塑(job crafting),是指员工自主地对工作的任务边界或关系边界做出物理改变或认知改变的行为(Wrzesniewsik&Dutton, 2001)[13];通过工作重塑,员工能够提升自己的工作意义感和职业认同,从而更有动力投入工作、收获价值。

工作召唤理论认为,对于那些感知到召唤却未能从事与之相关的工作的人而言,越是能够积极采用工作重塑策略调整工作环境,就越能够改善他们与工作的匹配程度。

最后一个调节变量是组织支持(organizational support),是指组织在工作环境中提供给员工的资源、关怀、帮助和激励等的水平。人境匹配的一个重要方面就是个体与所在工作组织的匹配程度,而一个受到组织支持的个体更容易感觉到自己与组织是匹配的,从而也更有助于其提升职业承诺和体会工作意义,进而促进践行召唤的产生。相反,很少感受到组织支持的人往往更可能觉得组织是他们践行召唤的障碍。

由此,Duffy等认为,不论是否换工作,召唤动机、工作重塑和组织支持这三种因素,都可能成为个体将感知召唤转化为践行召唤的具体途径。

而如果这三者一直处于较低水平,感知召唤始终不能在现实中得到回应,那么就还是需要寻找一个新的工作环境去践行召唤。

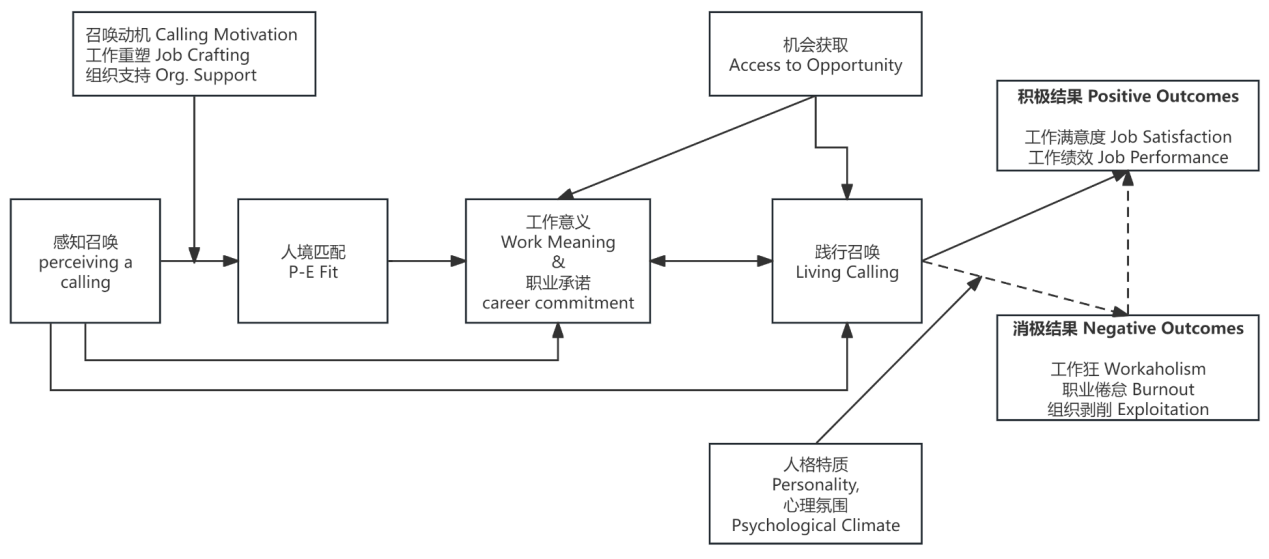

由此,工作召唤理论的结构便已初步建立(如下图3):

只有从感知职业召唤转化到践行职业召唤,才能体验到职业召唤带来的积极结果体验(例如更高的工作满意度和工作绩效等)。因此,践行召唤是比感知召唤更为关键的核心变量。

感知职业召唤和机会获取,是一个人得以践行职业召唤的两个关键的外源性预测变量。一些工作者比其他人更能积极地践行职业召唤,是因为他们感觉到更有能力去寻求或创造适合自己的机会,这导致他们有更高水平的工作意义和职业承诺;而当他们拥有更多职业机会的时候,践行职业召唤也变得更加容易和可能。

也因为他们可能有更高的追寻职业召唤的动机、更主动地采用工作重塑的策略调整工作环境和自己对工作环境的认知,以及可能得到更多来自工作组织的支持,这些因素帮助他们更容易产生个人与工作的契合感,从而也更能从工作中体会到意义感和承诺感。

图3 从感知召唤到践行召唤(Duffy et al., 2018: p.424,中文由本文作者翻译)

三、践行召唤会让人感觉更好吗?

正如本文引言部分所述,感知到工作的召唤,与大学生和已工作者在其职业及生活中的目标感和满足感提升,都十分相关。

许多量化研究发现,践行职业召唤与工作满意度(job satisfaction)、工作绩效(work performance)都存在显著的强相关关系(如Park et al., 2016; Lee, Chen, & Chang, 2016)。

亦有质性研究表明,那些从事自己职业召唤相关工作的人,在他们各自的工作领域往往也都表现出色(如Bunderson & Thompson, 2009; Duffy et al., 2012)。

因此,Duffy提出,那些能够在工作中践行自我职业召唤的人,可能会有更高的工作满意度,同时也会带来更好的工作表现。

但是,从事自己内心受到感召的工作,就一定会带来好的结果吗?

这可不一定。在某些情况下,践行召唤也可能会给人带来一些消极的影响。

一些研究者发现:践行职业召唤往往与超长的工作时间有着强相关关系(Clinton, Conway, and Sturge, 2017)。那些践行自我职业使命的人往往会只在工作中投入大量时间和精力,甚至陷入一种工作狂(workaholism)的状态,以至于完全忽视个人生活的任何其他方面(如Bunderson & Thompson, 2009; Keller, Spurk, Baumeler & Hirschi, 2016等)。

而工作狂则是难以持续的,它将带来工作满意度和工作绩效的双双降低(Clark, Michel, Zhdanova, Pui, & Baltes, 2016)。

另一个消极后果是职业倦怠(burnout),是指个人对工作中慢性的情绪压力和人际压力的一种长期反应。

例如护士、教师等容易感受到职业召唤的工作者,其感知召唤的程度与职业倦怠存在正相关关系(Creed, Rogers, Praskova, and Searle, 2014)。尽管职业召唤原本是一种积极的体验,但如果这份工作让个人处于情感和人际压力较高的环境下,引发了倦怠体验,就可能让人感觉自己是在被迫从事一份能够帮助他者的有意义工作,进而可能会产生无力感。

而职业倦怠显然也会导致工作绩效的下降、工作满意度的降低等等负面后果。

最后一个可能的消极后果,则与个体所处的组织直接相关。一般而言,员工践行职业召唤带来出色的工作表现是雇主喜闻乐见的,也是组织与员工的双赢结果。

然而,有些雇主却会利用这一特点对员工进行剥削(organizational exploitation)。比如一项来自Bunderson和Thompson(2009)对动物园员工的研究发现,正因为员工本身有着很强的内在动机去从事照顾动物的工作,管理者便不仅不提供必要的外部激励,还要求员工必须完成一些困难且令人感到不适的工作任务。

哪些人容易感觉不好?

何种处境下的、具有何种特质的个体更可能因践行职业召唤而受到消极影响呢?

Duffy指出,这部分的既有研究还远不充分,但仍有一些线索值得关注和探究:

首先是某些人格特质(personality factors)。完美主义倾向(perfectionistic tendencies)可能会导致一个人去努力追寻一个很难实现的理想目标,较高的成就需求(need for achievement)则也可能促使人向工作狂发展。

特别是,当一个人同时具有高成就需求和低自尊水平时,或者在工作角色中的自尊心高于其他生活角色时,更可能容易发展出工作狂倾向。

另外, 有研究发现高神经质、低责任心或低宜人性的人格特征让个体更容易因工作要求而产生压力和紧张体验,而工作压力也可能与职业倦怠、工作狂等因素相关。

其次是个体对自身所处工作环境的感知和评价,Duffy将其定义为心理氛围(psychological atmosphere)。据James和James (1989)[14]的研究,人们通常会关注自身工作环境氛围的四个方面:角色压力和角色和谐的水平,工作中的挑战和自主性;领导者所体现出来的激励和支持;合作与友好的程度。

积极健康的心理氛围通常意味着个体处于一个有合作、有支持的友好的工作环境,与此相反的心理氛围则更容易导致个体陷入工作压力和倦怠的状态之中。

例如有研究发现,如果个体感觉可以在工作环境中舒展真实的自我,那么其在调整工作中的情绪时便能经历更少的职业倦怠(Grandey, Foo, Groth, & Goodwin, 2012)。又如,女性和少数族裔个体感知到的不平等的工作氛围,则与更大的工作压力和更强的离职意愿相关 (King, Hebl, George, & Matusik, 2010; McKay et al., 2007)。

所以,Duffy等总结道:那些神经质的、完美主义的、成就需要高的、低自尊的,以及在竞争性强、高要求、情感压力大的工作环境下的个体,最有可能经历践行召唤所带来的负面影响。不过,这些命题还需要更多的实证研究来探索和验证。

到这里,工作召唤理论的模型已经架构完毕(如图4)

图4 工作召唤理论模型(Duffy et al., 2018: p.424,中文由本文作者翻译)

Duffy及其合作者在2019年发文,基于美国白人工作者群体样本数据,验证了该理论模型的左半部分(不含践行召唤的后果及人格特质、心理氛围等调节变量),发现除“感知召唤→职业承诺→践行召唤”之外,大多数命题都能得到验证。

而职业承诺的中介效应不显著,作者认为可能是因为职业承诺是个体对自己职业的一般感觉,而工作的匹配感和意义感则都是针对具体工作或工作场合的独特感觉。这些具体独特的感觉,可能会比一般的承诺感更容易让人解释为何某种职业召唤会导致工作满意度的提升。

四、工作召唤理论的实践启示

与既往有关职业召唤的研究相比,工作召唤理论模型是很有理论和实践价值的。

首先,它以召唤(calling)为核心建立起了一个完整的研究框架,而不只是研究其与个别因素之间的关系。基于这一理论模型,我们能更清楚地理解召唤从何而来,又可能带给人们哪些影响;对于专业学者而言,该模型也为继续研究职业召唤的前因后果提供了一个清晰的脉络指引。

这一理论更具实践意义的是,它将践行召唤视为实际工作经验的预期结果,而非如以往大多研究一样把感知到召唤视为从事某种工作经验的前因。这里涉及到两个层次的实践理解:

(1)职业召唤对人的积极影响,关键体现在践行召唤而非感知召唤上。只停留在感觉的层面,并不能让我们提高自己对职业的意义感、承诺感和满意度,真正将这种召唤投入到实际工作中才可以。如前文所述,感知到自己的召唤却无力实现,甚至可能比未受到任何感召还要痛苦。

(2)其次,践行召唤是工作经验才能带来的结果。通俗地说:一份可以视为“天职”、令我们感到满足和满意的工作并不会凭空想象而来,投入行动、积累经验才是必经之路。行动体验永远比空想来得更踏实。

当然,年轻的你我也许会发现,当自己受某种感召的激励付出了行动,却发现“完全不是自己想象的那样”——尽管难以接受,但它可能就是人生的常态。

只有亲身体会过自己能接受什么、不能接受什么,才能确证那是否真的是自己的“召唤”;而且,正如“没有唯一适合的人”一样,职业召唤也是能随着人的变化发展而发展变化的。

正如理论中所说,我们能否获得适合的、与自己感知到的召唤相一致的职业机会,大多时候并非自己努力便能遂意。而我们能尝试去做的,既可以是抱着“我仍然有选择”的信念去拓展更多可能的机会,也可以是从当下的职位上寻求“工作重塑”,在自己能力的范围内把工作环境和任务调整到与自己更为契合。

此外,这一理论模型还提醒我们,即便能够从事一份让自己视为使命召唤的工作,也不一定都能带来好的结果体验:

职业是我们表达自我的一种重要途径,但有时它可能不值得我们将其他一切人生角色都置于工作之后,让自己深陷工作狂或职业倦怠的泥潭;特别是在工作环境并不友好的情况下,保护员工权益刻不容缓——体面工作(详见《让更多人获得“体面工作”:工作心理理论的实践》)才是能让组织与员工获得双赢的目标。

注释:

①“匹配”理论在过去一百多年的研究中不断地得到证实、应用和发展,已经成为职业心理学领域中一个长久不衰的理论范式。基于此范式继续发展的动态匹配理论,还有如工作调适理论(theory of work adjustment;Dawis and Lofquist,1984)、吸引-选择-退出理论(attraction-selection-attrition theory;Schneider,1987)等等。

参考文献:

[1]Duffy, R. D., Dik, B. J., Douglass, R. P., England, J. W., & Velez, B. L.(2018). Work as a calling: A theoretical model. Journal of Counseling Psychology, 65, 423–439. 注:本微信文章正文中的引用文献,除参考文献中已列明的条目之外,其它均出自该论文的参考文献。

[2]裴宇晶&赵曙明.(2015).知识型员工职业召唤、职业承诺与工作态度关系研究.管理科学(02),103-114.

[3]赵小云&郭成.(2011).感召及其相关研究.心理科学进展(11),1684-1691.

[4]张春雨.(2015).职业使命感:结构、测量及其与幸福的联系博士(学位论文,西南大学).

[5]田喜洲,谢晋宇&吴孔珍.(2012).倾听内心的声音:职业生涯中的呼唤研究进展探析.外国经济与管理(01),27-35+64.doi:10.16538/j.cnki.fem.2012.01.001.

[6]Bunderson, J. S., & Thompson, J. A. (2009). The call of the wild: Zookeepers, callings, and the double-edged sword of deeply meaningful work. Administrative Science Quarterly, 54, 32–57. http://dx.doi.org/10.2189/asqu.2009.54.1.32

[7]Pope, M., Flores, L. Y. (Lisa Y., & Rottinghaus, P. J. (2014). The role of values in careers. IAP, INFORMATION AGE PUBLISHING, INC.

[8]Dobrow, S. R., & Tosti-Kharas, J. (2011). Calling: The development of a scale measure. Personnel Psychology, 64, 1001–1049. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01234.x

[9]Praskova, A., Creed, P. A., & Hood, M. (2015). The development and initial validation of a Career Calling scale for emerging adults. Journal of Career Assessment, 23, 91–106. http://dx.doi.org/10.1177/1069072714523089

[10]Duffy, R. D., Autin, K. L., & Bott, E. M. (2015). Work volition and job satisfaction: Examining the role of work meaning and P-E fit. Career Development Quarterly, 63, 126–140. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12009

[11]Duffy, R. D., & Autin, K. L. (2013). Disentangling the link between perceiving a calling and living a calling. Journal of Counseling Psychology, 60, 219–227. http://dx.doi.org/10.1037/a0031934

[12]Duffy, R. D., England, J. W., Douglass, R. P., Autin, K. A., & Allan, B. A. (2017). Perceiving a calling and well-being: Motivation and access to opportunity as moderators. Journal of Vocational Behavior, 98, 127–137. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.11.003

[13]Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. The Academy of Management Review, 26(2), 179–201. https://doi.org/10.2307/259118

[14]James, L. A., & James, L. R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology, 74, 739–751

作者: Savannah

编辑:果子、苏木

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB