编者按:时间问题是一个既古老又崭新的话题。说它“古老”,是因为恐怕没有哪一个主题能够比时间更早地进入人类生存的视野了。早在希腊神话时代,就存在一位代表并掌管着时间的原始神柯罗诺斯(Chronus)。随后,自西方哲学诞生以降,无数思想巨擘都曾或多或少、或隐或显地探讨过时间问题,从中可以列出一串沉甸甸的名单:毕达哥拉斯、柏拉图、亚里士多德、奥古斯丁、休谟、康德、谢林、黑格尔、柏格森、胡塞尔、海德格尔、列维纳斯,等等。而说它“崭新”,则是因为时间问题总在不断“发声”,那些哲学史上的巨人们关于时间的争论从未停止,时间问题被反复重提,直至今日仍未获得一致的解答。

与此同时,时间问题也是一个普遍且重要的话题。说它“普遍”,是因为:一方面,万事万物无不处在时间的流变之中;另一方面,我们的实际生存也总是与时间息息相关。时间究竟是什么?每个人都对此有所模糊的领会,却很难予以清晰的解答,正如奥古斯丁所言:“时间究竟是什么呢?如果有人问我,我是知道的;但如果我想要向发问者解释清楚,就无从开口了。”说它“重要”,则是因为,时间乃是西方哲学史的问题之“眼”,许多其他的经典哲学论题,比如存在、真理、自由、历史,等等,都能在关于时间问题的思想探寻中获得全新的指引、提示。

二、时间是心灵的延展:奥古斯丁的时间观

神在创造天地之前,正在做什么呢?既然神之前从不创造任何东西,又怎会突然出现创造的念头呢?[1]永恒与时间的矛盾在这两个经典的基督教神学问题中被无限放大。它们植根于这样一个前提,即神在时间中存在。然而,倘若神存在于时间中,那将意味着,神自身也经受着时间的磨损并由它支配。这样一来,神又如何保持自己的永恒性呢?作为一个永恒而万能的造物主,神为何会造出一个完全异己的、与自身永恒性相悖的时间呢?还是说,我们关于时间的流俗观点有误,时间性与永恒性并非表面上看起来水火不容?这里的关键就在于如下问题视域的切换:从“时间是什么?”到“时间不是什么”再到“时间什么也不是”。奥古斯丁对于时间问题的深化和拓展就在于此。他在向神忏悔时发现,时间乃是某种延展。

三、作为视域的内时间意识:胡塞尔对奥古斯丁时间观的拓展

奥古斯丁遗留下的这个难题直到一千多年后才在胡塞尔那里得到了最为深刻的回应。实际上,对“现在”的点状描述预设了一个作为“反思之极点”的心灵主体。正是由于心灵本身就类似于一个“极点”,而时间乃是心灵的延展,所以,时间的存在根据即“现在”也就具象化为一个没有长度的、封闭的点。鉴于此,要想克服奥古斯丁所深陷的思想困境,就不得不摆脱这类“主-客”两极的哲学范式,才能赢获更为源始的“现在”。这正是胡塞尔的一项基本工作。

胡塞尔所做的第一步就是运用现象学的还原方法把心灵主体还原为意识之流。与心灵主体相较,意识活动的根本差异在于:后者具有意向性(die Intentionalität),即意识向来是“关于……”的意识。“意向性”既非存在于主体之内,亦非存在于客体之中,而是主客之间的关系本身。在这个意义上,“意向性”既指向了展开我思活动的自我极,也意味着通过我思活动而被构造出的对象极,二者在“意向性”这个标题下合二为一,从而构成了意向活动的两端,即“同一个生活的无内外之分的两个端点。”[5]意向性表明了意识活动是敞开着的,具有向外的朝向和超越性。

胡塞尔极少单独地谈论时间,而是在“时间意识”(Zeitbewußtsein)这一概念下来讨论时间问题。换而言之,时间与意识具有同一的整体结构。由于意识自身具有意向性,它是敞开的,具有向外的朝向和超越性,相应地,时间意识的“现在”也不再是一个封闭的、无法延展的点,而是具有“原印象(Urimpression) -滞留(Retention)-前摄(Protention)”这个整体结构的晕圈(Hof)。

其中,滞留指向了原初回忆(Primäre Erinnerung),而奥古斯丁所言的“回忆”即作为“过去之物的现在”则是次生回忆(Sekundäre Erinnerung)。这一对应关系同样适用于胡塞尔的“前摄”与奥古斯丁的“期待”。具体而言,每一个体验自身都是一条生成的河流,它本身原初地生产出不变的本质类型;滞留与前摄的不间断河流通过原真性阶段而获得其中介。“在原真性的阶段中,体验的活的现在相对于它的‘即将’和‘而后’被意识到”。[6]此乃一种当下而直接的体验和占有,而不是通过回忆或者期待而被再造出来的东西。

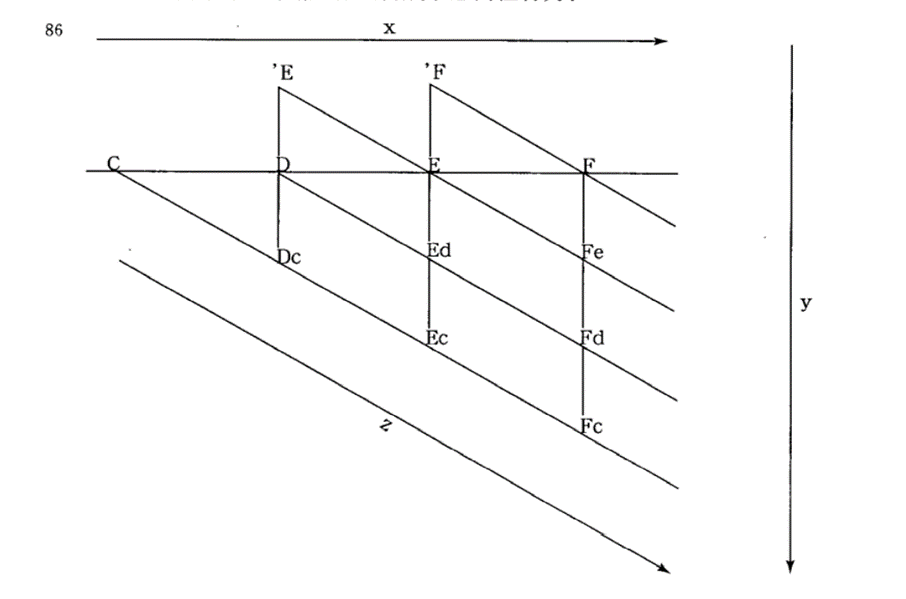

例如,当我听一首乐曲时,这乐曲中的每一个音符都在“原印象”的意义上被我感知到;这种“听”不同于我对这首乐曲的回忆或者期待。但是,我对这首乐曲的“听”不是由各个间断的、跳跃的音响感知所组成的,而是一个连续不断的感知的“体验流”。这是因为,在“听”的感知中不仅包含着一个当下的“原印象”,它构成这个感知的中心,而且还包含了一个向前与向后伸展着的时间“视域”(Horizont),一个以“原印象”为中心的、在这个感知中一同被意指的“时间晕”。胡塞尔把在时间上向前的伸展体验称之为“前摄”(Protention)或者“即将的视域”(Horizont des Vorhin),并把在时间上向后的伸展体验称之为“滞留”(Retention)或者“而后的视域”(Horizont des Nachher)[7]。这也意味着,每一个感知体验在时间上都包含了向前的期待与向后的持留。当一个体验消失、另一个体验出现时,旧的体验并不是消逝得无影无踪,而是作为“滞留”留存在新体验的视域之中。同理,一个更新的体验也不是突然落到新体验中,而是作为“前摄”预先出现在新体验的视域之中。因此,对某首乐曲的体验流乃是一个从“前摄”到“原印象”、再到“滞留”的持续发生过程。新的“即将”随体验的流动不断出现在视域之中;又不断地转变成“当下”,“当下”达到了印象强度的顶峰,并不断变成“而后”;“而后”不断地削弱,最终脱离视域的范围。如果没有时间“视域”,那么,我听到的就只会是各种不同的音调而已,而不可能“听”到一首乐曲的完整旋律。

时间意识结构图[8]

[1]参见(古罗马)奥古斯丁:《忏悔录(一)、(二)》,徐蕾译,北京:中国社会科学出版社,2007年,第585页。

[2](古罗马)奥古斯丁,《忏悔录(一)、(二)》,第575页。

[3](古罗马)奥古斯丁,《忏悔录(一)、(二)》,第563页。

[4](古罗马)奥古斯丁,《忏悔录(一)、(二)》,第581页。

[5]参见倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》(“意向性”条目),上海:三联书店,2007年,第253页。

[6]E. Husserl: Ideen Ⅰ, Hua Ⅲ (Den Haag, 1976) , p.167.

[7]E. Husserl: Ideen Ⅰ, Hua Ⅲ (Den Haag, 1976) ,p.183.

[8]参见丹·扎哈维:《胡塞尔现象学》,李忠伟译,上海:上海译文出版社,2007年,第88页。

作者:黑鱼与橘猫

编辑:苏木

图片来源:拍信

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB