那天正为备课攒资料,在图书馆的铁架之间往返搬书,一转头被一个红色书脊吸引了注意力:“书太多了”是这书的标题。作者吕叔湘,印象中是个语文家。随手一翻,看见了作者的自我介绍:“我的家庭是一个中等县城(二三万人)里的小康之家。这种家庭里的小孩一般是关在家里,不让出去跟‘野孩子’玩儿。这样,我从小就只能在家里玩,胆小怕事……这也是一种‘惯养’,不是在衣食上惯养(我们吃得并不讲究,也没有什么玩具),而是采取保护形式的惯养。小时候的习惯影响我大半生。”(p.280)

这种信笔准确的描绘引发的好奇简直与书名相类。一查,吕老在英国念书时(1936-1938)读的是人类学,与费孝通的留学轨迹在时段上完全重合,归国后入职的又都是云南大学。比起经济学家周有光,吕老向语言学的跨界却不算对比鲜明。而他在人类学界也有贡献,翻译过罗伯特·路威(Robert H. Lowie, 1883-1957)的《文明与野蛮》,并对此评论道:“本书阐明文明的历史,着眼在全人类的贡献,以破除‘文明人’之自大狂为主旨”(p.82)。又在重印后记里感慨了刚刚过去的历史“惨剧”和一桩礼教惨案(p.88)。

《书太多了》原是这本由编者攒成的集子里的一篇短文,据作者自己说[1]最初“登在《读书》1988年第7期上”(p.74),是当年春节期间因感冒无聊而“随手”消遣记录的产物(p.65)。吕老读到牛津《现代英国小品文选》(Selected Modern English Essays)中两篇关于弃书与毁书的短文,做了些摘抄摘译,形成了一篇别致的“转述”(p.ii)。

Gilbert Norwood(1880-1954)的文章比另一篇更切近我们的当下普遍处境(另一篇主要是写如何处置不值得阅读、甚至不值得保留的书们),说的是“好书”(good literature /good books)过多、“多得不得了”时,读书人应该怎么办:“相传有句话:萨福的诗少,但都是玫瑰花。可是如果每张桌子上都铺满玫瑰花,每棵行道树上、每根路灯柱子上都挂满了玫瑰花,走进电梯,铺满了玫瑰花,打开报纸,掉出来一堆玫瑰花,怎么办?要不了几天就得发起一个消灭玫瑰花运动。”(p.65)读来莞尔,而且让人不禁要在引文后面加几枚emoji表情:[让我看看][让我看看][破涕为笑][破涕为笑]

Norwood无意为“好书”的标准引战,而是强调“when I say ‘good,’ I mean ‘good.’”可毕竟知识爆炸以及活生生可见的印刷品爆炸已经是典型的“现代苦难(modern afflictions)”。周报上一句最简单的话就足以触发每个人的知识恐慌:“很少有人会接受这位作者的提法:果戈理是俄国版的赫格希默(Hergesheimer)。”呃,毕竟,那个年代还没有谷歌,而搜索引擎依赖症正是我们这个时代知识恐慌的归宿。

面对怎么也读不到底的书山,Norwood总结说有四类读者,四类态度。吕老也主要转述了这些:一类是干脆放弃,这不必多说,吾生也有涯而知也无涯,这只不过是早于此文两千年的感慨,现代的读书人不仅要在无涯的知识中求生,更要在无涯的字书里求生,不如干脆躺平。第二类是武断而干脆地先界定好自己“能读”什么,并对其余的书表达出类似于“我兴许是老顽固了”、读不来弗吉尼亚·伍尔夫的含混贬损。

第三类读者努力追赶潮流:“他把《泰晤士报文学副刊》里谈到的作品全都拿来拼命读,拼命读,因为他怕有比他更拼命的人跟他讨论他没读过的书。这第三种人在知识分子(the educated class)里占多数”(p.66)。这类人总要在多产的名家的作品中找寻少有人读过的那些引为谈资,而不愿讨论真正值得讨论的佳作,这让我想起现时一些热衷填补空白的学者。这类读者的最高目标只是两个:其一,避免被打败(to avoid being scored off);其二,打败别人(to score off others)。Norwood直言他们败坏了品味,败坏了阅读的高贵艺术,因为竞争是交易之生,却是社交之死:照搬吕译,“生活中最好的东西的繁荣,有赖于共享而不是通过垄断”(p.66)。

第四类读者全文着墨最多,大概是因为作者认定他们最可敬重。他们崇尚的是作者所称“Cream Theory”——出于惯常的知识焦虑,我自是免不了搜搜这是个什么自成体系的理论(还顺便学到了另有个不相干的原则叫ice cream principle),结果吕老只一句“精华主义”就精确带过。这类读者自知无法读尽全部好书,于是转而立志“饱尝”人类文明中“最好的”那些书(pp.66-67)。

可即便只是“最好的”,已经卷帙浩繁。而这还不是问题的关键。伟大的作品定然深植于各自的文化土壤和民族气候,缺乏背景知识和人生经验都会导致无法欣赏它们:“任何作家都要求他的读者有一定的装备,越是大作家,对读者的要求越大”。况且既有的阅读体验也会塑造你的品味:“受过英国诗歌传统熏陶的人会觉得维吉尔扭捏,荷马幼稚,但丁根本不是诗人”。这样一来,精华主义就成了空中楼阁,如同把阿尔卑斯山少女峰的峰顶锯下几尺,搁在后院邀请朋友们欣赏。(p.67)

如果硬要如此,Norwood说,看上去博采众长而追求“合成文化”(synthetic culture)的人,就如同购买合成珍珠。(自此开始吕文未继续摘引[2]。)这已经是够讥讽的指控了,但还不算完:在他看来,最无效的测试读书品味的问题莫过于问“如果被流放荒岛,只许带一本书,你会带哪一本”。显然,当时的杂志栏目热衷收集文化名流的相关答案,而这些答案往往是精华主义的。文中专门提及只有幽默的萧伯纳(Bernard Shaw,1856-1950)是个例外,他说要带个大笔记本——“notebook”嘛,当然也算book。(pp.360-361)

如果错误问题只能得到精华主义答案,那么怎么问才正确呢?Norwood说,真正的测试(real test)是匿名回答下面这个问题:“如果你是人类种群最后的幸存者,你会读哪种书?”这样一来,真实的答案也许会是:侦探故事,我得读三遍才够过瘾;幽默小说;接下来我要使坏,与其读书,不如改读逝去的邻人或朋友的私人通信。作者继续补刀:“待到我们确切知道再也不会经受相关提问的时候,还有多少经典作家我们会要去读呢?”(p.361)

总而言之,精华主义也要不得。不仅无益,而且虚伪。可反讽的是,这篇小文所属的文集正是典型的精华主义操作!它属牛津《世界名著丛书》,是第280种(挺大的数字!)。

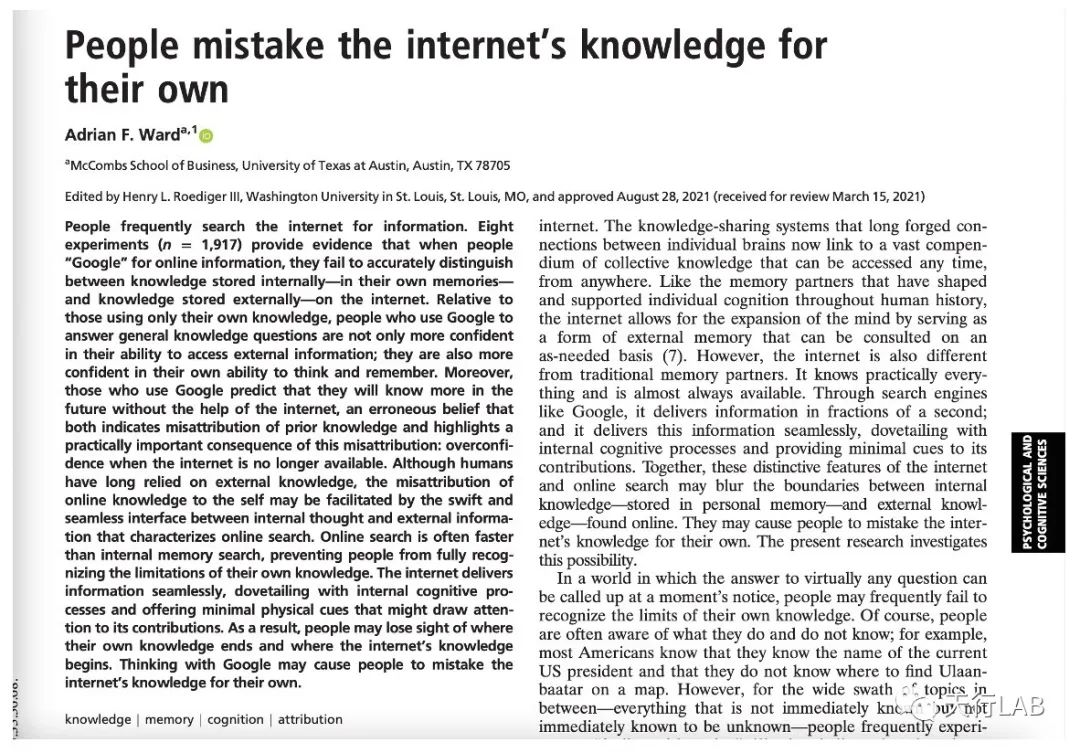

归根结底,文中刻画的四类读者各有可悲可笑之处,四类读书态度都解决不了“书太多了”该怎么办的困扰。其实及至当代,还有第五种读书法,就是靠搜索引擎拯救阅读焦虑。已经有心理学研究确切表明:那些依靠网络获取知识和答案的人,不仅对自己的信息获取能力更自信,甚至直接对自己的知识面更自信;人们倾向于将搜来的答案当作自己已知的答案,当作自己知识储备的一部分,也就是说,将网络当作自己的记忆与能力的延伸。

Norwood写作本文的时代,记录和检索技术还落后得多。于是他只得回到了最初的建议:就不如,焚毁天下十分之九的好书吧(pp.354,362)。不然书太多了,单单这一事实就足以令诚实的人充满焦虑(worry),让不诚实的人变得势利(snobbery)。这很合理。

那么,如何决定哪些书要被焚毁呢?为了解决焦虑就焚书,如何确保不致焚琴煮鹤呢?首先,要限制新书出版,例如在未来十年绝对禁止出版一切小说,不许新译作被翻译成英语,对非小说的本土出版物要提高价格成本。第二,要回答由谁来决定焚毁什么书,作者建议组织一个五十人委员会,其中至少十人为女性(这里有个精妙的表达,“ten of whom must, and all of whom might be women”),还要注意委员会的阶层构成和年龄构成。(pp.364-366)

最终,作者认为每年要消灭一万本书,而程序限定才是关键:为了真正仅只保留“几乎每个人都真正喜爱并真正阅读的书”(这个书单恐怕“令人惊讶地短小”),关键在于确认“公众打从心底想要的”是什么并如何以行动(deeds)表明(pp.366-367)。这要经过繁琐但必要的严格程序。每年1月1日,颁订当年要销毁的万本书单;而到8月1日,才开始销毁流程。中间预留半年时间给公众来挽救他们的心头好书,具体操作是,整个7月由出版社和图书馆统计审核近半年来公众购买和阅读的书。

审核规程的严格之处在于,每个声称自己读了某本书的读者,都必须通过一个简短口试。经过7月间的核定,书单中的待焚毁图书最终被归入三类:1. 任何被超过一万人读过的书,即刻移除出待焚毁书单,并在未来十五年豁免入选;2. 任何被超过五千、不足一万人读过的书,未来五年豁免入选;3. 不足五千读者但仍有人支持的书,缓期一年焚毁并附带条件幸存。附带条件是:有四千以上支持者的书,向财政缴纳100镑罚金可保留;有一千支持者的书,保留条件是有期徒刑50年,如果它的所有作者和编者合作服役,此即小事一桩;少于十名读者的书,则留书不留人、留人不留书,仅当有一人肯上断头台,才可让书留下。所有人身处决均在每年8月15日当众执行。作者乐观估计,若真有铁杆读者高呼“xx书万岁”口号,慨然赴死,想必这书来年得阅读量破万。(pp.367-368)

书太多了,但Norwood的焚书幽默浸润的是严肃的底色。为什么开启这种繁琐的焚书流程呢,为的是让人们注意到世间还有书存在,敦促人们去读那些否则便命悬一线(或者有不如无)的书。这也算是无异于保护濒危物种的保书方案了。最终,与其说是保住了书,不如说是保住了人之为人的体面。说不清濒危的是书还是读书人。

可有可无的注释:

[1] 而我在那一期中并未翻到。

[2] 所以从此处开始,引文页码为英文版原作页码。

作者: 朱泙漫

编辑:苏木

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB