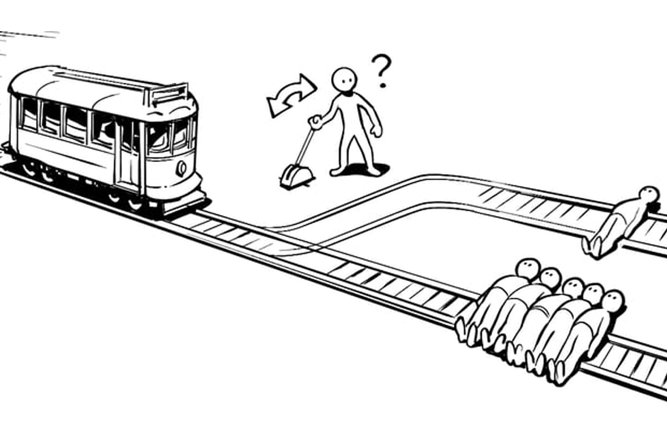

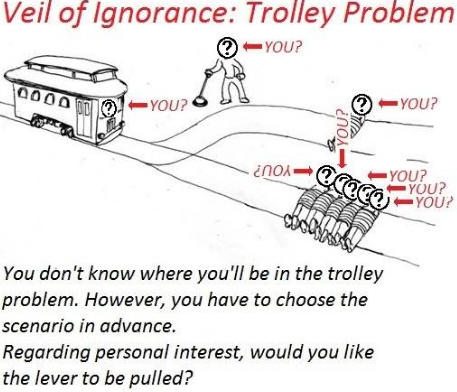

真有门学科叫“实验哲学”,可太方便了。特别是在热衷思想实验的伦理学界:嘿,想知道当你驾驶着一辆失控有轨电车即将向前撞死五个人时,应不应该转个方向冲上岔道,改为撞死岔道上同样无辜的一个人,以便救下五个人吗?想不清楚也没关系,不妨再构造另一个思想实验:设想一个“无知之幕”,此时你不知道自己是这个电车难题实验中的司机、路人、铁轨上五人之一、还是岔道上的孤身一人(在其他改编版本中也可能是桥上看风景的胖子),那么一个公正的系统会容许电车冲向五人还是一人?

后一个实验是我的迄今最爱,但它并不足以帮助我们找到确凿答案。实验哲学就能帮大忙,可以真的找一群人来,分分组,设计不同的问法,还可以造出答题时的不同气氛,问问他们怎么选。群众眼睛雪亮,随大流准没错。如果在他们答题时扫描他们的大脑,就可以知道不同人给出不同答案时是哪些生理机制在活跃。还有呢,一旦知道了生理机制,就可以改造那些给出让我们不满意的答案的人,重建条件反射,甚至给点道德药剂,或者索性改良成红色基因,省去教育的麻烦。这类干预倒可能被质疑:毕竟这只是实验哲学,不是工程哲学。

可这么好用的一门学问却属实来得太晚。当玛格丽特·卡文迪什(1623-1673)于1666年发表《实验哲学观察》时,“Experimental Philosophy”还不是指要用社会科学方法研究哲学问题,而是专指与古代哲学家的沉思传统相对的通过实验理解世界的思维方式。而目前已很流行的实验哲学方法,在本世纪初[1]才总算诞生。

从道德心理学立场看,实验哲学最有望解决“应当蕴含能够”(ought implies can)这一亘古迷题:道德应当蕴含道德能力,我应当做什么,意味着我一定能够做什么。我应当做个好人,我就能够做个好人。我应当控制体重,我就能够控制体重。果真如此吗?苏格拉底即相信无人有意作恶,这就是“美德即知识”这一古老信念的基本含义。不过一旦有了实验哲学,伦理学就不再仅仅是信念体系,一切伦理学命题几乎都变得可证伪了(这意味着伦理学有望成为科学)。

康德认定为了确保德行与幸福相一致,道德必然导致宗教。但现实中的问题往往在于如何确保德行。实验哲学至少提供了一个角度的安慰:当我们在道德困境中仓促做决定时,我们的不假思索的道德直觉往往是康德式的,是义务论的,是会选择持守基本原则或选择“但行好事”的,是不做功效算计的。不过,如果我们有时间细细权衡善恶与得失,那我们的慢决定就往往显示心中的道德天平偏向了功利主义一边。

实验已经表明,“通过操纵时间来抑制认知控制(cognitive control),会改变道德判断”[2]:被试分成两组回答一系列道德两难问题,要求8秒内作答的一组有52%坚持权利原则(义务论立场)、拒绝为多数人牺牲少数人(后果论立场),时间不受控的一组义务论者下降至31%;当实验条件修改为要求一组运用直觉作答,要求另一组运用慎思作答时,结果大差不离,为50%对32%。

不仅如此,在描述实验之前,研究者还展示了两个意味深长的故事:1.在2007年某天的纽约地铁里,一位50岁建筑工人在列车来临前跳下铁轨救人,事后自白:“我只是看到个需要帮助的人……。我做了我觉得(felt)正确的事。”2. 在1912年的泰坦尼克号灾难中,船员的生还比例高出乘客18%。第一个故事彰示了几秒之间的,噼啪!电光火石!人性光辉!第二个故事中人们有长达三小时的深思熟虑机会,结果就让人觉得,嗯哼……过于真实。

不仅决定的快慢会决定我们的道德倾向和道德判断,其他影响因素还包括视觉判断和听觉判断的作用,大脑关键结构的健康抑或受损,血清素水平,甚至……睡眠质量!总的来说,感性判断比理性判断更缺少后果论色彩。研究者发现如果一个人的道德推理更依赖视觉判断,就更具义务论倾向,而依赖听觉判断者更具功利主义倾向;前额叶皮质受损者较之常人更不容易感知到内心冲突,所以在道德困境的效用计算中存在残忍手段时,他们持效用最大化观点的情况是正常人的两倍;若想避免这种残忍,则可使用血清素,因为研究表明“血清素水平增加让人们更不倾向于功利主义”[3]。

当不怎么涉及两难抉择(毕竟我们日常生活的大部分时间不是处在失控电车或沧海孤舟上)、而只是想要避免残忍或不道德时,多睡觉也可能有帮助,因为“实验室研究表明,睡眠量与自我控制资源(self-control resources)呈正相关,与不道德行为(unethical behavior)呈负相关”[4]。

实验哲学总是暗示着,我们并没有自己想象的那样“自由”。或许哲学家历来把人的尊严建基于自由与自主之上未尝不是种幻境。自主地做出道德决断已经并非易事,那么,我们如何看待他人的善意或恶意、美德或恶行、快乐或不快、知识或无知呢?休谟断定,我们与他人共感共鸣,会因他人的快乐而感到快乐,因其不快而感到不快,会因他人的美善而对之产生爱,因其缺陷而对之产生恨。实验哲学却表明尤其当我们对他人的理解和感受涉及道德判断时,事情并非如此简单,也并非如此理想。

一个最著名的相关结论是“诺布效应”。诺布(Joshua Knobe)本人甚至慷慨地一口气罗列了四类相关现象供道德乐观主义者们参考[5]:

1) 故意作恶vs.无意行善:当一位行动者知道自己将引发某个结果(outcome),却并非刻意引发这一结果时,人们会在该结果道德上为坏(morally bad)时更倾向于说此人故意为之,在该结果道德上为好时更倾向于说此人无意为之。

2) 对恶有知vs.对善无知:当一位行动者正确地(correctly)相信某个结果即将发生,而这个信念只是碰巧正确时,人们会在该结果道德上为坏时更倾向于说此人“知道”必有此结果,在该结果道德上为好时更倾向于说此人只是“相信”会有此结果。(这涉及另一问题:“真信念”是否必为“知识”。)

3) 恶者行乐vs.善者作乐:当一位行动者对自己的生活有很多积极情绪和高度评价时,人们会在其生活道德上为好时更倾向于说此人真正快乐(truly happy),在其生活道德上为坏时不怎么说此人真正快乐。这里的意味似乎是,恶者及时行乐,善者苦中作乐。

4) 孽缘为因vs.善缘无果:当许多不同因素(factors)各自分别都是某个结果发生的必要条件时(显然,它们同为必要不充分条件),人们会在该因素道德上为坏时更倾向于视之为原因(cause),在该因素道德上为好时不视之为原因。

实验哲学若跻身为一门科学,那它抚慰人心的地方难免就在于其可证伪性。综合来看,我们恐怕难免要希望诺布总结在一起的四类现象至少有那么一两类会遭到证伪与反驳。不然,我们在彼此眼中的形象未免只是无可救药地不堪——非蠢即坏。

|

|

当道德上为好时 |

当道德上为坏时 |

|

他人眼中

我的意图 |

无行善意图 |

有做恶意图 |

|

他人眼中

我的知识 |

无知,只有信念 |

知根知底 |

|

他人眼中

我的苦乐 |

真的快乐 |

并不真的快乐 |

|

他人眼中的

归因与偶然 |

纯属偶然 |

因果确凿 |

如此呈现的自我形象,要么是个决定论的好人,要么是个自由意志的恶棍:当我做个好人时,别人觉得我真的快乐,但却认为我只依凭信念行事,缺乏笃定的意图,飘荡在偶然性的时空里;当我做个坏人时,别人相信我有知识带来的判断力、意图带来的行动力、以及因果加持的确定性,这足以掌控世界,只不过我的快乐是假的。

归根结底,对于人性,实验哲学或许与卢梭或尼采这样的审慎悲观者更为投合。

注释

[1]参见词条:https://plato.stanford.edu/entries/experimental-philosophy/。该词条由实验哲学名家Joshua Knobe亲手参与撰写,极具参考价值

[2]Renata S. Suter, Ralph Hertwig, 2011, “Time and moral judgment”, Cognition 119 (3): 454–458

作者:朱泙漫

编辑:苏木

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB