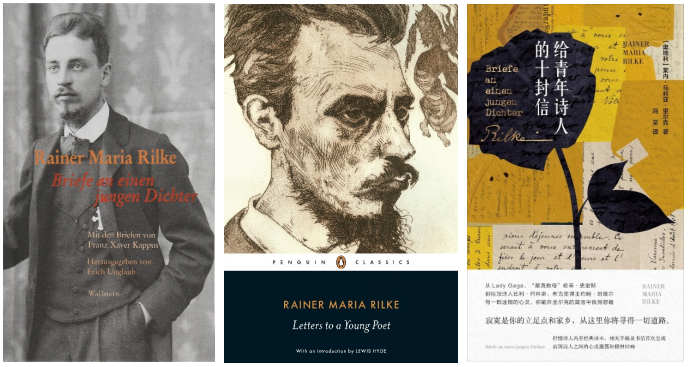

这册小书的作者和译者都是优秀的诗人。作者是莱内·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926),出生于布拉格的奥地利诗人;译者是冯至(1905-1993)。诗人里尔克的通信对象是一位更年轻些的诗人弗兰斯·克萨危尔·卡卜斯(Franz Xaver Kappus,1883-1966)。此书收录的通信,前九封写于1903-1904年间(只有看起来最微不足道的第十封通信是在1908年),彼时作者还不到30岁,那位“青年诗人”则刚满20岁。对比当代人粗陋的30岁和浮躁的20岁,我们只好在读这些书信时心怀敬服地放慢速度。

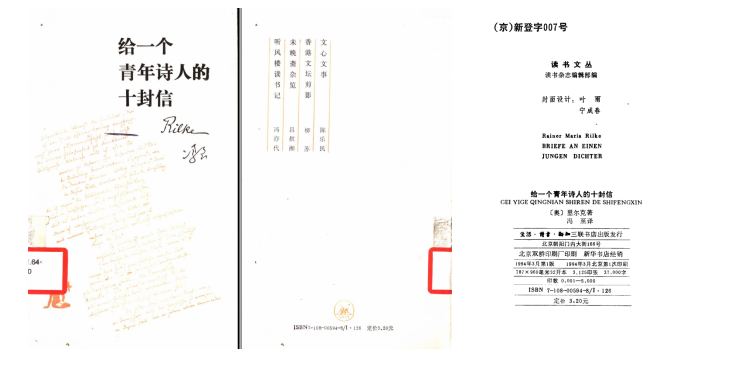

这是本不折不扣的小书。2019年的新版有近两百页,但书信只占八十几页。其中的道理概括起来可以很简明,甚至枯燥,但作者本人的言说是难以复述的。任何笔记(更别说是只会冗余无当的书评了)都会直接污损或毁坏这本书的价值——它本身就是诗作,或者说是艺术品。而买了这本书的人,腰封甚至外层书皮都更该直接扔掉。

1.通信

娓娓道来、有益有趣的通信体著作有不少,远如伏尔泰《哲学通信》(1733)或埃德蒙·柏克《法国革命论》(1790),近如朱光潜的《谈美》(1932)。不过,里尔克给青年诗人卡卜斯的信原就不是为出版而作。它们是私人通信,所有的语句都是一个具体之人为另一个具体之人的志业、生活和人生而写,为的是答复后者的信赖、解答后者的疑惑或劝解后者的情绪。

可是,这些私人通信的结集之所以看起来能够近乎艺术品,成因在于作者对写信本身也有苛刻要求。他坦陈:

“请你原谅我的迟延,——我在路上不喜欢写信,因为我写信除去必须的纸笔外还要用:一些幽静、寂寞和一个不太生疏的时刻。”(第五封信)

他还强调:

“我给你写信是要在良好平静的时刻。”(第七封信)

与此同时,任何文字倘能从撰写者直抵阅读者,忻然相契或豁然有助,端赖两个事实上彼此分离的灵魂间已经实现了完整的了解并建立了可靠的纽带。用里尔克自己的话说:

“你要宽恕我的回答,它也许对你没有什么帮助;因为在根本处,也正是在那最深奥、最重要的事物上我们是不可言说地孤单的;要是一个人能够对别人劝告,甚至帮助时,彼此间必须有许多事情实现了,完成了,一切事物必须有一个完整的安排,才会有一次的效验。” (第二封信)

直到长期的通信之后,作者仍对自己写下的文字的实际功效饱含疑虑:

“但是我的信到底能不能帮助你,我却常常怀疑。你不要说:它们能够帮助你。你只安心接受这些信吧,不必说感谢的话,让我们等着,看将要有什么事情来到。”(第九封信)

这些不该解读为谦逊,它们毋宁说是作者对每个人的孤独自助的境况的深切洞察,以及基于此的对人与人之间互助关系之实效的悲观预期和苛刻要求。

2.诗人的向内探索

二人的通信始于青年诗人向已有成就的诗人请教“诗艺”,但后者却说了一大段后来变得著名的话:

“你在信里问你的诗好不好。你问我。你从前也问过别人。……你向外看,是你现在最不应该做的事。没有人能给你出主意,没有人能够帮助你。只有唯一的方法:请你走向内心。探索那叫你写的缘由,考察它的根是不是盘在你心的深处;你要坦白承认,万一你写不出来,是不是必得因此而死去。这是最重要的:在夜深最寂静的时刻问问自己:我必须写吗?你要在自身内挖掘一个深的答复。若是这个答复表示同意,而你也能够以一种坚强、单纯的‘我必须’来对答那个严肃的问题,那么,你就根据这个需要去建造你的生活吧;你的生活直到它最寻常最细琐的时刻,都必须是这个创造冲动的标志和证明。”(第一封信)

总的来说,他人的外在评价是不重要的。在这一大段描绘之前,作者还更为犀利直接地指出,这位青年诗人的诗之所以“本身还不能算什么”且“还不是独立的”,之所以有着“不能明确说出的缺陷”,恰在于他过分急切地确证自己的诗在别人的、在权威的评价标准里“好不好”。而成为一个诗人或一个真正的写作者的关键,却只在于自身“必须写”的“创造冲动”,只在于能否依循这种冲动而去事无巨细地营建自己的生活。

一方面,写诗在于发现生活。如果不能在日常生活中发现所到之处的诗意,那么也就无所谓诗艺。因为:

“如果你觉得你的日常生活很贫乏,你不要抱怨它;还是怨你自己吧,怨你还不够做一个诗人来呼唤生活的宝藏;因为对于创造者没有贫乏,也没有贫瘠不关痛痒的地方。”

另一方面,写诗在于承担天职与命运的重负,并维系诗人自身“完整的世界”:

“走向内心,探索你生活发源的深处,在它的发源处你将会得到问题的答案,是不是‘必须’创造。它怎么说,你怎么接受,不必加以说明。它也许告诉你,你的职责是艺术家。那么你就接受这个命运,承担起它的重负和伟大,不要关心从外边来的报酬。因为创造者必须自己是一个完整的世界,在自身和自身所联结的自然界里得到一切。”

3. “学习爱”

成为诗人的关键在于成为独立的、自立的创造者,而成为这样的创造者的核心要义在于令自身成为“一个完整的世界”。但不仅合格的诗人要如此。在这些通信中,读者很快自会发现对诗人的要求也是对爱人的要求,出处即是此书另一大段或许最广受引用的话:

“爱的要义并不是什么倾心、献身、与第二者结合(那该是怎样的一个结合呢,如果是一种不明了、无所成就、不关重要的结合?),它对于个人是一种崇高的动力,去成熟,在自身内有所完成,去完成一个世界,是为了另一个人完成一个自己的世界,这对于他是一个巨大的、不让步的要求,把他选择出来,向广远召唤。”(第七封信)

与此同时,为了去爱,人们——尤其是青年——必须“学习”,而且是在决绝的寂寞之中学习(而恰恰不是在关系之中学习和练习,这一点可堪回味):

“一切正在开始的青年们还不能爱……。他们必须用他们整个的生命(their whole being)、用一切的力量,集聚他们寂寞、痛苦和向上激动的心去学习爱。” (第七封信)

感到眼熟吗?半个世纪后,弗洛姆(Erich Fromm,1900-1980)在1956年初版的《爱的艺术》的核心观点恰是与此相仿。可是,有些天才之作就恰是会令中规中矩的学术黯然失色。56岁的心理学家弗洛姆对爱之能力问题的刻画尚不及28岁的里尔克更根本更透彻(或者说更古典?):

人之为人,在于一种内在整全性,而不仅仅在于能力。为了去爱另一个人,须令自己成为一个自身之内完整的、完成了的世界。两个自我完成之人,才可能彼此相爱,令两个已经足够完成了的“世界”进入一种足够好的关系——此即“一个单独的人(individual person)和另一个单独的人的关系”。

《爱的艺术》第三章批评的是爱情在当代消费社会的衰亡,然而,里尔克的论述基础却直接着眼于人自身的局限。前引段落的向上几行是这样开启的:

“爱,[也]很好:因为爱是艰难的。以人去爱人:这也许是给予我们的最艰难、最重大的事,是最后的实验与考试,是最高的工作,别的工作都不过是为此而做的准备。”

真正的艰难是“以人去爱人”。这种釜底抽薪之见也就预先地超越了弗洛姆对当代社会的批评。若扩充弗洛姆的当代问题意识,则爱情的当代困境并不仅在于资本主义生产交换方式带来的思维局限,也同时在于世俗化。但这些在诗人通信者眼中并不那么重要。

4. 在寂寞中

毋宁说,着眼于人之局限的里尔克是以上帝为出路的。相关的背景和端倪可从他关于读书的自陈窥探一斑:他说只有两部书“无论我走到哪里都在我的行囊里”,一是圣经,二是丹麦诗人茵斯·彼得·雅阔布生(Jens Peter Jacobsen,1847—1885)的作品(第二封信)。

似乎只有在对某种超越力量的信仰中,孤绝的个体之人方能耐得住无穷的“寂寞”。值得注意的是,“寂寞”也恰是这册通信集的一个线索性的关键词。因为“艰难”而成其为“好”的,除了方才讨论的爱,也还包括寂寞:

“寂寞地生存是好的,因为寂寞是艰难的;只要是艰难的事,就会使我们更有理由为它工作。” (第七封信)

不仅是爱,对里尔克来说,美与永恒、“少数”事物的价值也包含了寂寞,甚至永恒与寂寞总是伴生。他写自罗马的其中一封信中描述了米开朗基罗设计的石阶激起的感想:

“从…‘多数’……回到自身内,慢慢地学习认识‘少数’,在少数的事物里延绵着我们所爱的永恒和我们轻轻地分担着的寂寞。”(第五封信)

自然,在寂寞这件事上,爱与诗仍然相通。寂寞之于艺术生活的意义这一主题一直贯通至第十封信的末尾。寂寞而又真实的日常生活是为爱做准备,也是为艺术做准备:

“艺术也是一种生活方式,无论我们怎样生活,都能不知不觉地为它准备;每个真实的生活都比那些虚假的、以艺术为号召的职业跟艺术更为接近……。我很高兴,简捷地说,是因为你经受了易于陷入的危险,寂寞而勇敢地生活在任何一处无情的现实中。”

写信人的这种因收信人最终能够“寂寞而勇敢地生活”而“高兴”,这种生活状态也便是后者所达成的“将要有什么事情来到”。由此反观,这也算达成了写信人在第一封信中最初的期待:

“你的个性将渐渐固定,你的寂寞将渐渐扩大,成为一所朦胧的住室,别人的喧扰只远远地从旁走过。——如果从这收视反听,从这向自己世界的深处产生出‘诗’来,你一定不会再想问别人,这是不是好诗。……你将在作品里看到你亲爱的天然产物,你生活的断片与声音。”

在这种既充满热情又充满反思的“寂寞”中,好的诗、好的爱、以及好的生活,对于好的诗人、好的爱人或是好的生活者而言,看起来是同一回事。至于如何达成,如果不仰赖超越的神性,恐怕就要有无穷无尽的反躬自省(另一种内向超越(inward transcendence)?),以及反复回到童年本真:

“寂寞,广大的内心的寂寞。‘走向内心’,长时期不遇一人——这我们必须能够做到。居于寂寞,像人们在儿童时那样寂寞”。(第六封信)

5. 在寂寞中学习

可寂寞并不是消极坚守或无所事事。前引关于“学习爱”的段落,说的是在寂寞中学习:

“学习的时期永远是一个长久的专心致志的时期,爱就长期地深深地侵入生命——寂寞,增强而深入的孤独生活,是为了爱着的人。”(第七封信)

不仅爱生长自寂寞,诗和其他艺术品也都“源于无穷的寂寞”。进一步说,恰在寂寞之中,艺术与爱相通:

“艺术品都是源于无穷的寂寞,没有比批评更难望其边际的了。只有爱能够理解它们,把住它们,认识它们的价值。”

如同在寂寞中学习爱而成为成熟的爱人,也要在同等的寂寞、忍耐甚至痛苦中学习艺术之业而成为成熟的艺术家:

“艺术家是:不算,不数;像树木似的成熟,不勉强挤它的汁液,满怀信心地立在春日的暴风雨中,也不担心后边没有夏天来到。夏天终归是会来的。但它只向着忍耐的人们走来;他们在这里,好像永恒总在他们面前,无忧无虑地寂静而广大。我天天学习,在我所感谢的痛苦中学习:‘忍耐’是一切!”(第三封信)

而要对他人有所助益则更难,甚至是要在“辛苦与悲哀”中学习。越是最终看上去无忧无虑或举重若轻的语句,越是源自并不“简单”、并不“平静”的真实生活以及得自其中的同理心:

“你不要相信,那试行劝慰你的人是无忧无虑地生活在那些有时对你有益的简单而平静的几句话里。他的生活有许多的辛苦与悲哀,他远远地专诚帮助你。不然,他就绝不能找到那几句话。”(第八封信)

那么,上述所有学习的成果是什么?我从一开始就说这一小册通信集是件艺术品。其中的每一行字都准确、精美、而又远离凡俗。但是,如果它所刻画的艺术、诗、与爱对当下生活而言美好而不真实,在与寻常之人照面时“无所用其巧”,或许也就成了屠龙术。而屠龙术之无用,当然是时代之谬。

6. 两个小细节

这本书对我来说是个惊喜。我从不读诗,也不太看得起诗人的劝诫——哲学与诗的冲突以及前者对后者的轻视是柏拉图以降颠扑不破的传统。但这本书彻底改变了我。

还不仅如此。惊喜甚至落入最微不足道的细节。

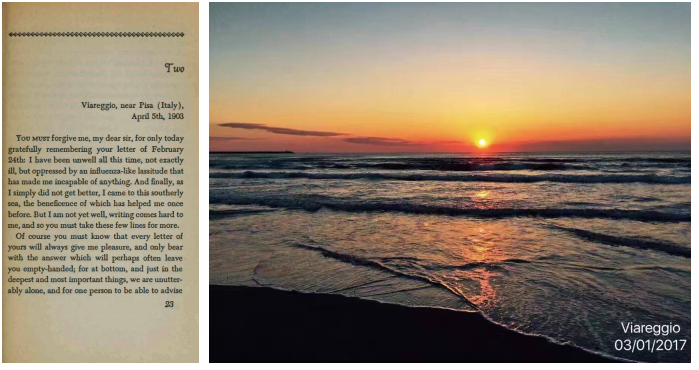

里尔克出生于布拉格,而我在发现这本书并读完这本书的好几年前就去过那里,可能穿行过他早年所熟悉的街道。这本不算什么,太多人涌入布拉格,各怀心事。但我也去过Viareggio——第二封和第三封信的撰写地。这概率就有点低。那里有我所见过的与最浓烈的夕阳极度相匹的微荡起轻浅褶皱的平静海面。下次再去要带上这本书,还要带上一起读完这本书的人。

另一个细节则令人忧伤。冯至在译者序中提及,他开始翻译这本书是在1931年。那阵子他还是个刚到德国不久的留学生。他提及初读这本书的感受:“觉得字字都好似从自己心里流出来,又流回到自己的心里,感到一种满足、一种兴奋,禁不住读完一封,便翻译一封,为的是寄给不能读德文的远方的朋友。” 而重印前言却又说到,译作在三十年代印数不多,当年曾深入评论此译著的美术研究者“六十年代在北京逝世”,五十年代于其上做了校改的仅存复本在“十年浩劫”中“被人抄走,一去不回”。

真正伤感的主要却不在于此。重印前言是1991年所撰,内中却已经似乎必须强调:“经过六十年代岁月,这本书的内容有些地方我已不尽同意,校改也只认为是一个应尽的责任,不再有《译者序》里所说的那种激情。” 有些事就只是不耐比照。对比冯至的两个前言,就像非要拿朱光潜《谈美》和《谈美书简》来对照着读一样,徒增面对个体生命的难过和面对历史车轮的无力。

加之,冯至逝世于1993年2月,三联书店再版的《十封信》面世于1994年3月。他并没见过它。

公众号文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/_1bkb7Po3rV7Yfx6VTGScw