[骨架,未充分展开。欢迎讨论,欢迎批评。也欢迎引用。]

每当反复考虑公共互动与社会合作的可能性(或不可能性)时,有两个越看越像是源自同一根由的窘况始终困扰着我:

一方面,我们中国人可以说是再“个人化”不过了。从正面说,这表现为自力更生;从负面说,这表现为孤立无援。从正面说,我们有令人骄傲的劳动参与率;从负面说,我们有令人绝望的福利水平。

从正面说,决不去指望救世主,每个人都要靠自己的双手过上幸福生活;从负面说,想指望救世主也指望不上,别说救世主,凡不以自我意志为转移的他人、群体、社会、制度统统靠不住,甚至,他者即地狱。从正面说,各人都能够独当一面;从负面说,各人也不得不独当一面,毕竟,当灾难来临,我们甚至常常看到同林鸟兽各奔前程,父母对子女关闭家门。

[这是北京海淀区疾控中心的一份宣传材料。英文中至多常说“保持社交距离”。在我们则是“防”。]

另一方面,我们中国人又可以说再“无私”不过了。从正面说,我们从不缺少烈士,更是从不缺少因大大小小的奉“公”理由而做出牺牲的机会。从不那么正面的角度说,我们的伦理道德理由似乎相当贫乏,在人际互动和社会生活中除了赞美牺牲,就很少赞美、甚至无从设想其他德行。

我们不缺好人,甚至不缺英雄和圣贤。不过,我们的道德楷模的形象似乎总是显得单薄,可一旦丰满起来,又难免让人觉得不过如此——仿佛一旦开始重视人性和人格的丰富性,就难免削弱榜样的圣洁和光辉。

综合整个社会结构来看,要是简单认为一部分人无私牺牲、另一部分人在搭便车,也说不通。就自主自立的责任来说,就随时准备为更宏大的目标牺牲来说,它们不仅是我们每个社会成员的觉悟,而且是时刻悬在我们头顶的义务;与此同时,我们从来搭不上社会系统的便车,却又时时刻刻在搭、或预备去搭具体他人的便车。

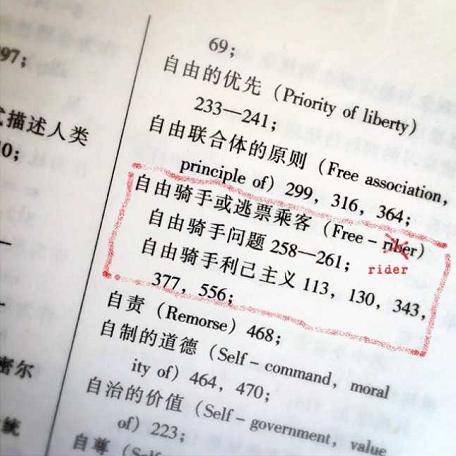

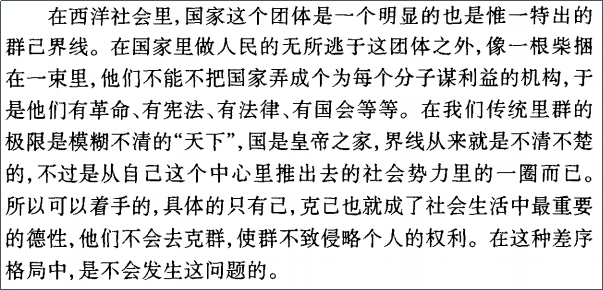

[每说到搭便车,都不能不提《正义论》中译第一版这个表情包级别的经典“自由骑手”翻译。]

如果让我的老师来说,这里面是个大小共同体的区别。可我觉得这还不够入微。质言之,“大共同体”就其结构来说并不是一种共同体。这值得我们回到费孝通:任何“共同体”都有必要是团体格局式的(当然,从滕尼斯共同体vs社社会这组对照来看,社会倘能防范原子化,就也是团体格局式的);相反,就互动中的每个微观个体来说,大共同体的无孔不入,小共同体的无根无依,都是借由那种“差序格局”社会结构实现的。

受困于既极度自我又极度无私的人性二重性窘况太久,就既妨害局中人理解美德,又妨害其理解公正。既妨害其理解荣光,又妨害其理解苦难。不少同胞学者(其中不乏头衔唬人且名头颇响者)之所以令人惊疑地对我们的传统和我们的现时问题常年保持外行状态,一定程度上正是因为深陷对上述两类现象的错觉。这样一来,也就一方面根本缺乏思考平等、思考苦难的有力动机和恰当立场,另一方面缺乏衡量价值、衡量规则的合宜资源和基本能力。

他们对个人、对合作、对团结的看法,不仅不如1974年的诺齐克,而且更不如1947年的费孝通。

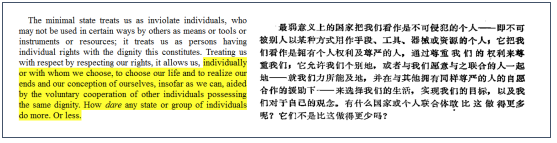

我们总是习惯性地说诺齐克代表了一种自由至上主义(libertarian)立场。但是不要忘记,诺齐克的自我所有(self-ownership)和“自由至上”(这个中译其实不乏误导性)是相对于罗尔斯式的不讲应得(即反对moral desert)、只讲资格(即代之以entitlements to legitimate expectations)的国家分配体系来说的。更何况,最小国家并不同时瓦解社会合作,反倒是保障社会合作。如果遮盖段首的“最小国家”(minimal state)字眼,不少人可能不会一望即知下面这段既强调了康德式“人是目的”口号、又显得权利与目的并重(换言之可说是正当性与善并重)、且更是建基于团体格局式团结合作规划的宣言正是摘录了《无政府、国家和乌托邦》的结尾:

这结句恐怕是个天问:“任何国家或人群如何敢于做得更多呢。或者,如何敢于做得更少。”(加粗标识为原文所有)而恐怕恰好由于对团体格局真实样态的无知,此书的两个中译本都把全书末句点睛之笔翻译错了。

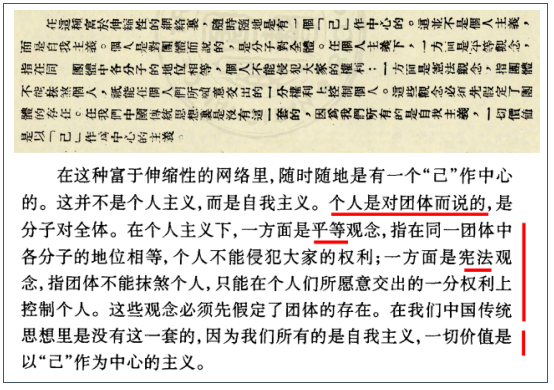

倘使换作费孝通来翻译,他就不太可能弄错。这倒不是要强调费老英文好(这个不需强调)。我打算强调的是费氏与诺氏原有的两相暗合的亲似性。不仅就费孝通对团体格局的笔头理解来说,还是就他开课并整理讲稿成为《乡土中国》的那些年的真实政治立场来说(那段时间费氏非常高产,其立场见诸各处发表的长短文章),诺齐克式倾向在其中都已经非常明显。差序格局是私之弊害,团体格局是公之药方,如下段落概括得相当明显且典型:

这里在对照中点明了差序格局的两个困境:

一是(也最重要的是)相较于团体格局中典型的个人主义式“平等观念”,差序格局中的个体恐怕不仅难以体验平等,也甚至很难想象平等。这倒不是说有着差序格局式认知和心态的人们无法组成团体。而是说,对于每个具体的人来说,他人在其角色、关系、事件和生活中的地位,已经处在被给定了的一个远近亲疏各异的位置。

于是,在出于某种社会合作动机而组成团体时,那些原本已经被给定了地位的形形色色的他人很难被这个具体的人重新视为共同体中的平等者,同时,这个具体的人也并不容易基于其置身其中的相应具体共同体的共同目标或取向而重新形成成员间共通共享的身份认同。

二是相较于团体格局如何能够做到“不能抹煞个人”这个关键要点来说,存在着一类更显吊诡的现象。差序格局既然根本并未形成典型的团体状态,是否也就谈不上对个人的抹煞呢?固然,差序格局中并不存在真正的团体(或曰真正的共同体)对个人的抹煞,但仍存在着(或者说,也就更加可能存在着)稳固的社会结构及这个社会结构的真实主宰者对普通个人的持续支配与盘剥。

从真实主宰者的角度看:差序格局下的伪共同体本身,就是基于社会结构中的强势支配者的自我中心外扩而建立的。同时,社会结构的重新洗牌则意味着大差序体系的中心发生了变化——《项羽本纪》所谓“彼可取而代也”,替代者成为新核心,历史上的改朝换代即是典型示例。

简借社会学术语刻画之:差序格局中出于社会结构各层级的普通个人缺乏多元社会组织与丰富社会网络的支持(所以在这样的社会中学术化地讨论社会资本和社会信任等等,始终解释力有限),但却仍然裹挟在显著的社会分层和有限的、动力单一的社会流动中。就此直接引述1940年代知识分子意见领袖费孝通教授的洞见:

细品这段话,甚至也不难读出“公家”和“公共”的区别。公共性是团体式国家中平等国民的共同善与共同生活的基础,公意(general will)滥觞于斯,多数人对少数个体的可能压制也涵藉于斯。

但,进一步说,差序国家里其实也从未存在过卢梭式困境。几十年来,同胞学者人云亦云地反思积极自由,反思乌托邦,取舍于英式保守主义和法式进步主义之间,甄别民族主义和爱国主义何者依系于文化认同、何者附丽于公共参与…… 却又始终不肯或不便戳破这层窗户纸:

“公家”,只不过是某种类型的皇恩浩荡。

所以,理解力或智识勇气仅止于此的学者,是配不上嘲笑自己的同胞膝盖难直或装睡难醒的。依据费孝通刻画“差序格局”的最初问题意识(要解释“乡土”国人的私的毛病),我大致可总结出差序格局中的普通社会成员的基本权利-责任处境和他们相应的道德推理特征(详见下表)。而说到底,这些又只不过都是“被统治的艺术”,甚至可算高度且精密的工具理性。

这就终于到了点题的时候。前文已经由社会合作中的自我中心特质与无私无我特质两相对立问题衍生出了团体格局对平等及对个体权利的制度保障特质,并基于比较略论了差序格局的制度缺位困境。现在重新回到文章开头的追问起点,聚焦于公共互动与社会合作中的伦理道德关系。

[此表分四类情形展示了差序格局下的伦理道德可能性。所说的“对内”“对外”之“对”,除了指向内vs.向外、涉内vs.涉外、偏内vs.偏外、基于内vs.基于外,也指援内vs.援外(介词可用“pro”)。]

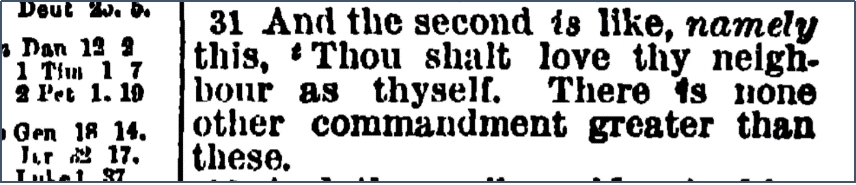

简单对比:团体格局的形成方式是平等个体的聚合(一个衍生:如有问题,则引向对聚合善vs.共同善的典型讨论),其中平等互助的个体之间行事的道德理由大致可用“爱人如己”概括。差序格局则有不同,一切关系都有某种相对性:向内与更私人化的关系比,当前处理的关系即是公;向外与更无私化的关系比(我竭力避免使用“公共化”这个术语,因已有“公共”与“公家”的区分),当前处理的关系即是私。

从这种稳定恒常的相对性看,处事与为人的理由亦仅余“公”“私”两类;而从自我中心的格局维系和行事动机看,“私”永远显得是一种悖离道德的方向。于是,就差序格局的伦理想象力而言,这种从出发点看最讲究关系的多样化和细致化的处世模式就反而导向了最单一的二元化道德标准——无私即善(或至少总是相对善),私利即恶(或至少总是相对恶)。

吊诡的是,团体格局看似关系无涉,道德原则却更近于推己及人;差序格局看似打从一开始就建基于自我与不同他人的关系,道德原则却反而显得无私至上、关系无涉了。但这并不意味着差序格局中单薄的伦理原则不遵从惯常所说的黄金律(golden rule):形式上看,两种格局都未绕过那个以你所希望别人待你的方式待人的原则。

只不过,团体中的个人面对着与自己有着同等尊严的成员;在差序格局中,不同的他人则有不同位置——自我给他们的角色和地位各个不同,对他们的期待和希望各个不同,对待他们的方式也就相应地各个不同。这又回到了同一个问题:差序格局中的个体并不违背黄金律,而只是无法设想平等的人性和尊严,也无法依平等尊重和平等以待的原则行事。

近年一度,这类差序格局式公私道德推理陷阱在某些西方儒学研究者那里被改头换面刻画为“角色伦理”。他们甚至走得更远,不仅瓦解团体格局,而且开始消解道德自我的主体性,以期有力破除西方中心论。可惜这只是被新鲜感遮蔽的错觉。

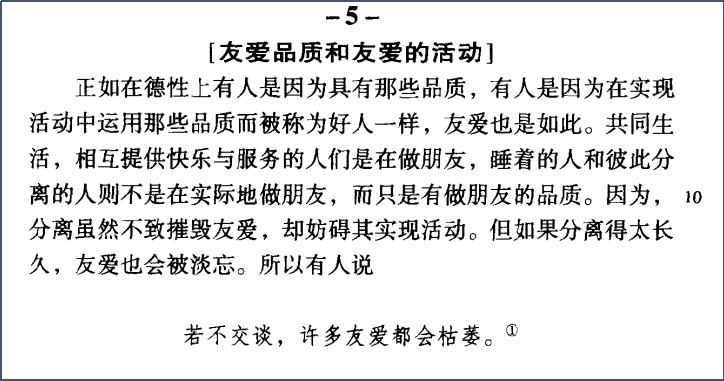

最终我们将会发现的极端后果是:差序格局中固然难有平等的人际自我,因为每个人都只在自己的波纹中心,且又在不同人的不同角色位置,别人眼中的自我与自己眼中的自我差距甚远。与此同时,自我同一性(self-identity)不立,难道就有合理的共同体认同(community identity)和共同体团结吗?如果每个被视作拥有成员身份(membership)的个体缺乏上述认同,那么,难道可能有任何友爱团结而又互助和谐的共同体吗?

差序格局与个人尊严互斥,也与共同体团结互斥。同样,如前所论,差序格局与主体性互斥,也与公共性互斥。那么还剩下什么?单薄的角色。单薄的相对性。单薄的基于公-私二元对立的道德理由。

这类单薄的道德理由又难免通向一个结果:赞美牺牲。这并不算是直接成问题。不过,以反私性的无私和牺牲而营造自我感动、自我强化、自我洗脑的独断氛围,甚至整个社会结构都倾向于认为牺牲是唯一值得赞颂的德行,这就很成问题了。

为避免论证的相应单薄,可举三类例子:

1. 当我们谈论某种似是而非的传统时,可去典籍中寻找一些训教典范,以作道德推理示例。汉《列女传》“节义”章“鲁义姑姊”篇讲述了这样一个彰显大义的故事,该故事也常被晚近女性主义者援用为表明中国传统中男女同为道德主体、甚至女性也不被限制在内帷私人领域的证据。可惜这类当代解读多有混淆。

故事大意是:齐国攻打鲁国,一鲁国妇人在郊野遭遇齐兵,逃跑时力有不逮,只好丢弃自己的孩子,却坚持救助了兄长的孩子。被齐将盘问时,给出的道德理由恰好是严整契合于差序格局的一番绵密推理。她说:

“己之子,私爱也。兄之子,公义也。夫背公义而向私爱,亡兄子而存妾子,幸而得幸,则鲁君不吾畜,大夫不吾养,庶民国人不吾与也。夫如是,则胁肩无所容,而累足无所履也。子虽痛乎,独谓义何?故忍弃子而行义,不能无义而视鲁国。”

而这番话,竟有救国之效,齐将瞬间决定“按兵而止”,差人向其君报告称“鲁未可伐”,因为“山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公,而况于朝臣士大夫乎”。

大惑!按人之常情(或按基于常情道德直觉),总说“视如己出”,这意味着如果家族共同体亲密融洽,则自己的孩子是“私爱”,兄长的孩子也是“私爱”(更不要说连血缘也原本极近了)。道德选择的两难问题可能出在女性的家庭地位困境上:身为“姑姊”,兄长的后嗣是外姓。既然儒家总说宗族是基层伦理秩序的骨干,换了姓就变“公”义的道理,大致正是差序伦理格局的典型体现。而齐军也就此毫无迟疑、毫无隔阂地对鲁国有了某种普遍化的“不以私害公”联想,这或许意味着差序格局在汉代伦理训教中已经塑造了人们的道德标准和道德直觉。

但私爱的匮乏恰恰造成了道德理由的匮乏:这倒还不是说不救亲生骨肉、不顾私情就意味着大大缩减了道德理由和道德生活的可能性范围。尽管这也是重点之一,并与诺齐克关于社会成员间的自愿合作与彼此认同的刻画相契。

更重要的毋宁是,割裂了情感生活与道德生活,割裂了人伦关系的道德情感意味,不仅导致了无根基的道德高调(甚至可能是高调的伪善,不要忘了兄妹是血缘关系紧密的,而夫妇关系是构建的——何况兄长及其后嗣是外姓,恰是基于夫权和子嗣的视角,若以妇人自身的视角看,己出之子却反而才是外姓),而且导致了在女主角的大段道德推理中,无论被救的孩子还是被放弃的孩子,无论从事件后果看的受益者还是牺牲者,他们的鲜活生命都只不过成了道德选择主体获得行为道德性的手段。这里关于道德行为中的目的与手段的反思,又与诺齐克关于“人是目的”的援用和关于个人权利及平等尊严的刻画相契。

我常说某种社会秩序下存在着政治主体对非政治主体的支配,存在着道德主体对非道德主体的盘剥。此是又一视角。女主角毫未考虑对自己坚持救下的兄之子有何关怀之意,也未考虑生命的价值应予平等考量还是服从于某种远近亲疏,她所在意的只有做出选择后所将面对的来自鲁君、大夫、庶民国人的舆论评价。

后世学者倒常强调这典型地体现了道德生活考量优先于本能和亲情的考量。这固然不谬。但这样一来,问题也就同时在于:社会价值观和道德舆论发展至此,用费孝通的话说,难道不需要对“克群”的必要性稍加检讨吗?

2. 在上述这种被我概括为“事亲以公”(与“爱人如己”相对,而前例具体表现为“事兄以公”)的伦理叙事中,是没有爱人如己这类道德理由的(不仅如此,他人甚至进一步矮化为主体自我行为道德性的手段)。差序格局固然缺乏平等公正(前文已经对此罗嗦过很多),而坦率说,我们也已经明显看到,它其实也同样缺乏同理心、爱及关怀。

差序格局式道德推理所导致的尚公抑私造成了人伦亲情与道德行为之间原本可以轻易避免的对立(这里并非要主张亲情与道德之间毫无冲突或张力,只是要强调总该不致如此根本地不相容),也根本上导致了伦理生活的萎缩。这样的道德风尚一直畅行无阻地贯通到当代。对这一问题的细致梳理,可说是比空谈什么反思道德话语、复归伦理生活有意义多了。

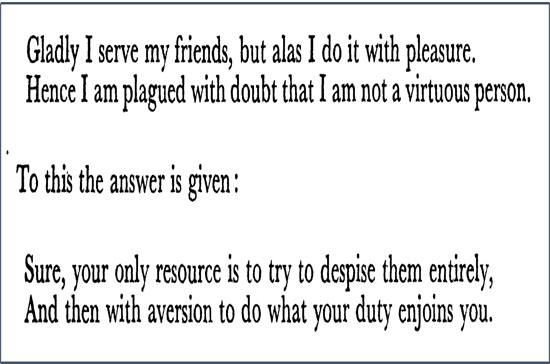

只需稍稍观察现时生活中的父母子女或密友情侣的日常互动,就会轻易发现差序格局式枯燥单薄的二元化道德推理的宰制地位。席勒嘲讽康德的那番著名的话,恰好适合用来痛斥差序格局道德推理(而无论这种对康德的嘲讽是否公允,以之批评差序格局道德推理则恰好中肯)——此时固然已经彻底牺牲了“人是目的”,但道德对伦理的挖墙脚问题却远未解决。

亲人和爱人间倘若相安无事,或者倘能不动声色地化纷扰为谐和,就都配不上道德赞美甚至配不上道德关注。处理选择困境、取向冲突和资源矛盾等等之类时越是笨拙吃力,越是扩大了代价并又(不得不)用非凡的牺牲得以摆平,就越是感人且伟大。这种模式,我们恐怕是再熟悉不过。

倘若和谐一致,爱人如己,家庭即是放大的我,共同体即是放大的我。在这种类团体格局中,是其乐融融,有内无外的。可是用差序格局的脑筋看,就出问题了:有内无外,那就是尽“私”而无“公”。这岂止于道德无涉(amoral),这简直就是无德(immoral)。私即恶,公即善嘛。

所以说,差序格局式道德理由一定是要以排他(exclusiveness)而非容纳(inclusiveness)为基础。倘无排他,就尽余“私爱”,没有“公义”了。打从一开始就看似最重视关系的差序格局,最终以关系的离间瓦解、各人只重视自我的行为道德性告终,此间的道德推理逻辑尽数恰在于此。

3. 从另一角度看,由于公私的相对性,又导致我们常有此疑:日常生活中那些感动常在的大大小小的牺牲,真都是很了不得的“公”吗?

不妨说个简单且典型的故事。我刚任教那会儿,受同事的感召和鼓励,一起给学生开读书会,就收到学生诚挚而又夸张的赞词。学生说:老师牺牲周末或其他休息时间,无偿陪大家读书,体现了“毫不利己专门利人”的精神,体现了“为人民服务”的精神。获赞当然先是开心。但我还是泼冷水说:哪里不太对劲。

先澄清“不太对劲”的几层理由:师生一起读书,先有求知之乐。其次,有共同做事并获得意义的友谊之乐。其间,悦己是强大动力,既是如此,也就担不起“毫不利己”或是“专门利人”的夸张赞美。另一方面,比起这些丰富且有力的动机,“利人”和“服务”既单薄又虚伪。还不可持续。何况眼下在读的书还是《尼各马可伦理学》。又何况,间或开次读书会罢了,能算什么大不了的“牺牲”呢。

可见伦理经典并不容易内化为行动理由,单薄的差序格局式公-私道德推理轻易主宰着研究院学生的日常判断力。不过学生是聪明的,万一他们只是认为社会(所谓“群”,尤其,表现为未能经由“克群”而对个体成员无侵害且有保障的群)承认且推行那套“利人”话语,或者只是认为彼此尚不熟识的教师(无论如何强调尊严与人性的平等,师生关系中,教师总是占据互动性结构或场域中的权威地位和支配性角色,若要捍卫实质平等,就更要以对不平等前提的承认为出发点)偏好那套“服务”话语呢?这不就与“鲁义姑姊”的受制于“国君畜”“大夫养”“庶民国人与”的古典处境并无二致了么?

我后来常提起这个故事,只是作为道德推理理由贫乏一例。现在对差序格局的再检视自然告诉我们,价值理由贫乏也并不自成原因。脱困之道可能在于援用和形成一些团体格局式道德直觉(这部分地涉及伦理学学术训练的现实教益):比如,我之所以收到夸赞时“先是开心”并且其后总是乐于承认这一点,是因为在理当重视的团体成员关系中受到了认可,而不是因为那套碰巧被使用的道德话语有任何吸引力。

但同时又要承认,在现实的差序格局中奉行团体格局式伦理,也常遭困境,甚至多数情形下困境才是常态。本例之所以幸运地显得成功,与两项构成性运气密不可分:一是涉及的具体互动合作关系是和谐有爱、松散灵活且无资源匮乏和利益冲突的,二是我本人的自我主体性在差序权力结构中处于强势地位。

再后来又教了制度史,又教了社会学,就自然也看过很多比故纸记述更鲜活的资料。在经合组织(OECD)一项常年追踪的针对15岁学生的国际评估调查(更确切说,取样年龄限定为15岁3个月至16岁2个月之间,详见www.oecd.org/pisa/)中,2015年数据比对显示中国学生(取样来自北京、上海、江苏、广东四地)学业表现佳但合作表现差的情况最为突出。到2018年报告,情况大为改观。考虑到我们的孩子和我们的教育体系都最擅长“考试”,大致也就是悲观有必要,乐观不必要。

又常在国际会议上听国内学者毫无障碍地大谈现代社会是一种“陌生人社会”,却总听西方学者说自由主义社会绝不是一种陌生人社会。难道集体主义的我们,反倒要比自由化的西方更造就孤胆英雄,也更适应彼此的冷漠吗?

想起麦金泰尔在其名著中说,他既要反对重新援引自由主义,也又要提供在道德上拒斥“She Darling主义”(抱歉,请据谐音推断)的理由。据此,同胞学者不妨进一步追问:生活在差序格局及其价值观中的我们,固然似乎直接缺乏康德和洛克。但是,我们就真的有亚里士多德和黑格尔吗?既然说到黑格尔,他在历史哲学中把某个老大帝国排除在“历史”之外(参照“法外国家”这类术语,遂可称之“史外国家”),又是怎么回事?

总不能甘心于“热闹是他们的”,共同体也是他们的吧。不过明显的是:现在反复强调重建乡村伦理秩序。要被规划和被建设(在多数地方还谈不上“重建”)的,看起来该是一种团体格局理想,而不该通向任何一种差序格局后果。

值得顺带一提:大学教授兼知识分子费孝通在讲完差序格局又讲道德生活时,走了自己的弯路。他转向儒家,将之视为差序伦理格局一例。这导致了描述上的捉襟见肘,和设想上令人遗憾的张冠李戴。现在还不是在写论文,就不展开了。

公众号文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FdgdgPrBgLYPu9bHI6c1qg