2024年11月28日,由北京师范大学天行教育哲学研究院、北京师范大学哲学学院及北京师范大学中国教育与社会发展研究院联合主办的天行沙龙第二期学术活动在北京师范大学主楼A803教室成功举行。此次沙龙主题为“人工智能会重塑哲学吗?”,由山西大学哲学学院梅剑华教授主讲,北京大学人工智能研究院杨浩副研究员和中央美术学院设计学院费俊教授与谈,吸引了哲学、人工智能、教育学、艺术与传媒等专业背景的师生前来参与。活动由北京师范大学哲学学院副院长郭佳宏教授主持。

整场学术沙龙分三部分进行:主讲人主题报告,约一小时;与谈人点评,主讲人简要回应,共约一小时;听众提问,主讲人和与谈人回答提问,共约半小时。内容实录分四次推送完毕,此次推送第一份与谈人点评。

前情回顾:

2.二十世纪两次重大的科学革命:物理学革命与人工智能科学革命

本期正文:

二、与谈人点评:AI如何重塑哲学和艺术

1.杨浩:AI提示了知识中的不可解释性、哲学中的关联主义及人性反思的“无我”视角

非常荣幸得到天行研究院的邀请。看到“天行”就联想到“天行健”,从“天行健”又联想到梅老师报告中讲的感应学说。

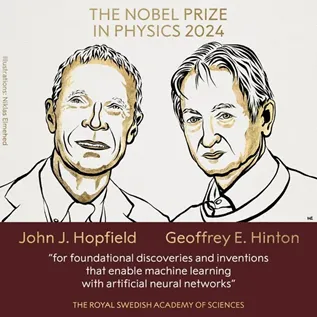

听完报告,感到梅老师在下一盘大棋:他在自我否定,同时也是在创造一种期待,或者在创造一种新的哲学。或许我读懂了他:就物理主义而言,无论是“有我的物理主义”还是“无我的物理主义”,都是在过去的那一套物理学影响哲学的模式下产生的哲学;现在时代变了,不再是“旧物理学”那一套了,不再是量子力学和相对论时代的物理学了。现在的物理学,大家知道,今年的物理学奖竟然分享给了一个不懂物理学的人——辛顿(Hinton)。所以时代变了,现在的物理学是人工智能。

有人会质疑:人工智能不是科学,人工智能是技术。这是大家都了解的。但是研究人工智能,研究大模型为何如此神奇,这就变成了一种科学。所以我也期待梅老师未来创造出一种新的哲学,引领科学哲学和人工智能哲学的发展。

我也相应讲六点,对应《易经》的六爻。第一点,梅老师的报告以科学和哲学的关系开篇,这是非常有意思的话题。我原来在哲学系,现在在人工智能研究院,“屁股决定脑袋”,立场决定观点:今天的主题是人工智能会不会重塑哲学,要看你站在什么角度讲。你如果站在哲学立场讲,问题就是人工智能能否重塑哲学;可如果站在人工智能立场讲,还会有这个问题吗?人工智能将取代一切,哲学也将被人工智能所取代。当然我们是研究哲学的,我自己的一半立场也还是坐在哲学这边。

我原来研究中国哲学,现在研究人工智能。与梅老师的框架一样,我也发现有两个探究方向:一个方向是,中国哲学对人工智能有什么帮助?站在人工智能专家的角度,关注的是中国哲学理论能对构造模型、建造机器人有什么助益。另一个方向是,人工智能怎么帮助中国哲学?人工智能提供了一种最新的思维方式,站在创建中国的新哲学的角度,关注的是人工智能带来的思想到底是什么。梅老师是要在哲学的立场上思考人工智能,他也是非常懂人工智能的。

第二点,梅老师讲到了计算和计算主义,但计算其实已经属于前时代了。现在取而代之的是统计。我原来学计算机,二十年前编程的时候,我认为计算机哪能有什么思考。我已经写好了if… else…语言,代码没有思考,只有计算。但到大约五六年前重新接触人工智能的时候,我才发现已经出现了全新的另一套思维。虽然人工智能依靠计算,需要使用计算机,但大家可能也知道它并不是一种简单“计算”,而是一种“模型”。

过去的是面向过程的编程,现在是面向模型的编程。现在的人工智能的底层不是计算,而是统计。这是对传统数理方法的颠倒。无论牛顿力学还是爱因斯坦,都能够得出一个公式来描述自然现象。现在的物理学却不能用公式来做了,这也是为什么辛顿(Hinton)能够获奖:就是要用大数据、用海量的数据搞统计。背后决定性的因果机制是什么?不知道。结果就是统计出来的样子。现在的物理学已经无法把纷繁复杂的现象用E=mc2这样简洁的公式写出来,这是现在的人工智能的基层机制。

再举一例:情感能不能计算?美能不能计算?在人工智能专家的脑袋里,一切都可计算。因为方法的实质不是可计算,而是可统计。比如说什么照片是美的?什么是美女?什么是帅哥?不用写代码,不用诉诸if…else…语言,只需要统计一下!让足够多受试者打分,就可以基于统计得出结论。底层方法不是计算,而是统计。仍有人强调美有客观标准,例如黄金分割,但这是传统思维方式;现在的新思维方式具有不可解释性,背后的“为什么”无从知道——数据告诉我们是这样。

第三点,我想强调现在的人工智能其实还被认为是弱人工智能。图灵测试基于语言层面,而现在的大模型被大多数科学家认为已经通过了图灵测试。我有个朋友不喜欢和自己的老婆聊天,觉得和大模型聊天特别开心,认为大模型更懂他。现在甚至已经出现了伦理方面的问题和悲剧:有青少年与恋爱机器人聊天,恋爱机器人劝他自杀,结果他真的自杀了,这是真实发生的事情。

实际上,现在的大语言模型是有意义隔离的。它懂语言,它可以非常懂语言,但它压根不懂意义。比如你告诉它白色是什么,它其实无法理解。不过技术还在进步,现在最新的模型已经进入了具身智能(Embodied AI),进入了多模态——将图像数据、声音数据、视频数据输入后,它已经可以知道什么是白色,也能够知道关于世界的一些基本常识。当然我们认为这样的AI仍然不懂世界,尽管个别人工智能专家认为人工智能背后是有世界模型的,但从哲学角度看它还差得很远。

这就涉及到我将要讲的第四点,关于梅老师报告中的关联性和因果性。我也研究一点佛教哲学,我是佛教哲学研究者中最不懂佛教哲学的,但在人工智能领域我还是最懂佛教哲学的。佛教哲学的一个基石就是因果。

大家都知道因果报应。有一句非常经典的话叫“万法皆空,因果不空”。那什么是因果不空呢?有人就说如果我造了业,那么这个“业”就永恒地在这个世界上存在。这是凡夫百姓的一种观点。真正的佛教哲学家就知道,这并不是指任何作为前因后果的具体事件可以永恒存在,而是指因果规律永恒存在。佛教对因果的一个经典表述是“此有故彼有”和“此无故彼无”,这很近似梅老师介绍的因果关系三阶梯中的第二层阶梯——干预关系。

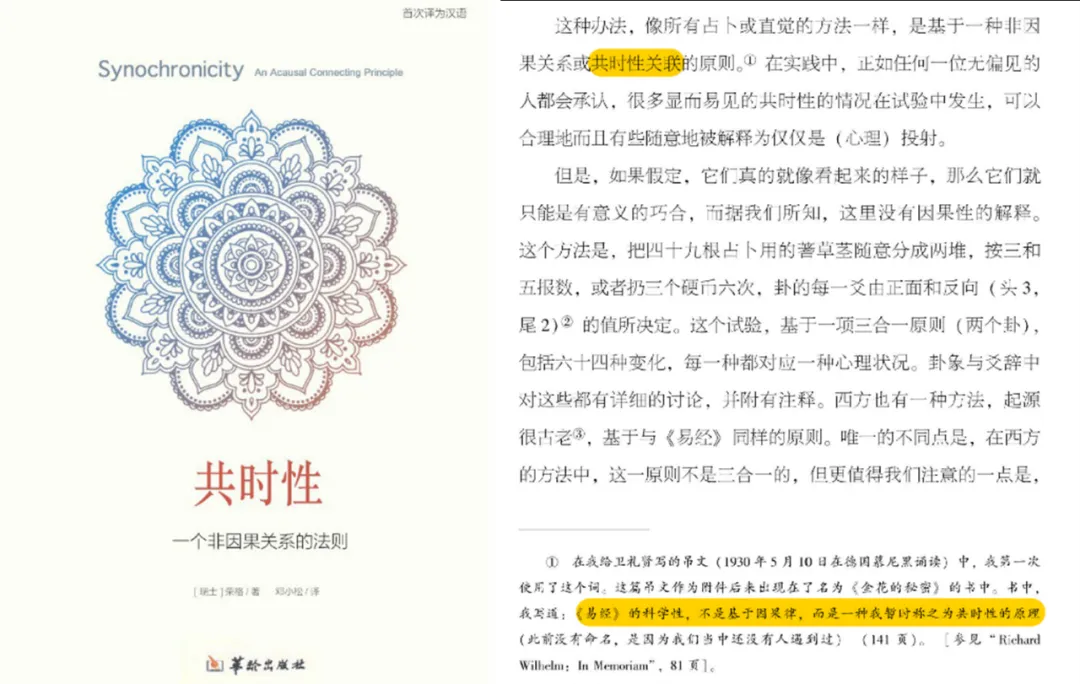

大家知道佛教中有很多派别。小乘佛教最讲因果,大乘佛教却否定因果。《中论》认为什么都是空的:尽管也承认“缘起”是本质的,但一般理解中的因果,所谓A导致了B,这个导致了那个,就都是假的、是人为赋予的。就因果来说,梅老师提到了关联性,提到了感应:扎小人之所以可能有效,起作用的就是《易经》的感应思想。荣格先生曾提出“共时性”(synchronicity)原理,认为《易经》的科学性基于共时性关联原则,而非因果律。这种共时性关联以人工智能角度看,就意味着一种强相关,而不是弱相关。人工智能确实挑战了相关不蕴含因果的定见,把讨论的焦点从因果转向相关性。

所以我想讲的第五点是强调梅老师现在的创发:不妨提前给梅老师未来的新哲学命名为“关联主义”。先前梅老师的哲学学说是“有我的物理主义”,其实从佛教哲学的立场看,我倒是很赞同无我的物理主义。佛教的核心学说大家都知道,就是无我——“人无我”,“法无我”,都是无我。“万法皆空”的这个法,则是指“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”。一切有生灭变化的法都是空的,所以我觉得无我的物理主义其实真的是太精彩了。

不过佛教是比较复杂的一种哲学,其中既有无我的物理主义,也有有我的物理主义:比如说,中观学派可能主张无我的物理主义,但瑜伽行派里有一个派别,我们现在称之为如来藏学说,就与中观学派很不相同。如来藏学说认为这个世界上存在着永恒不变的“佛性”,称之“真如”。真如既是超越的,又是永恒的。大家知道瑜伽行派的一个基本的观点,认为万法唯识,一切都是“唯心所现,唯识所变”,那么“我”这个概念在其中如何理解?瑜伽行派中有专门一“识”描述“我”,即“末那识”。末那识之前的眼、耳、鼻、舌、身、意六识都是可朽坏的,只有第八识阿赖耶识具有一定的真实性,而末那识把阿赖耶识当作是虚假的自我,所以瑜伽行派或许可被理解为是有我的物理主义。

类比于人工智能的机制:你与人工智能的对话热热闹闹,它既不生气,还跟你谈恋爱,让你觉得绝对有这么一个很爱你的“人”。但是人工智能专家们会告诉你,只不过是他们写了一些Prompt(提示词),让你觉得AI有一些情感。AI根本就没有情感,没有自我,什么都没有——计算机一关,什么都没有了。从宏观角度说,AI有个虚假的自我。梅老师报告中也提到,现在我们经常讲大模型有幻觉,幻觉太严重以致根本没法用:你要求AI给你的某篇论文找五条参考文献,AI瞬间列出五个。问它这五条文献是不是真的,答曰绝对真的,还说都发表在顶级期刊。你一眼就发现世界上根本不存在这些文献,全都来自AI的幻觉。

北京大学数字人文研究中心的主任王军老师有一个很精彩的说法,他说,其实不必讨论AI有无幻觉:因为大模型根本不会输出任何事实、任何有意义的话,它所生成的所有句子,全部都是幻觉!它的底层逻辑就是相关性:我前面说一句话,它就可以预测下一个词;下一个词的预测之所以能让我感觉很合理,是因为它的语料库非常大,涵盖了人类所有说过的话,你知道的话和你不知道的话全部容纳其中。这样一来,你才感觉AI说的是人话。实际上AI根本说不了人话。用梅老师的话说,AI从宏观上表现出一种有我的物理主义,其下一步理论进展就是关联主义,需要强调主观性,需要强调唯心。

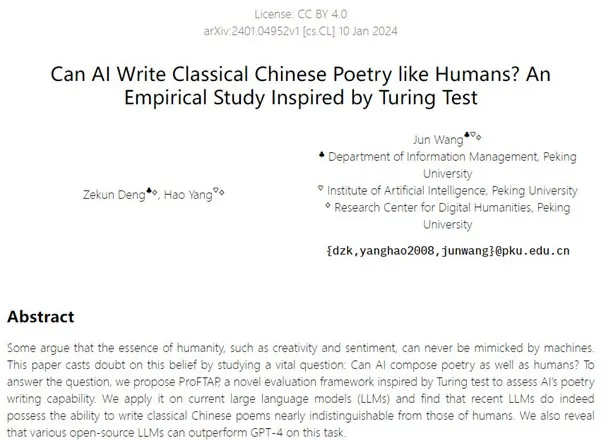

第六点,梅老师也讲解了一些艺术话题。我不懂艺术,不过二十年前我也曾经是文学社社长,我也会写点小诗,我的偶像也是汪国真——这是80后暴露年龄的话。大语言模型发布后,去年北京大学数字人文研究中心也开发了一个诗歌模型[1], 也写了一篇图灵测试论文[2],我还是作者之一。我们找来古典文学专业的硕士生做评测,他们也已经无法区分出人工智能生成的诗歌了。那么我们怎么训练AI作诗呢?就是拿古人写的诗来训练。

人工智能的可怕之处在于,它可以不断以自己为阶梯提升自己:人不可能脚踏着自己上天,也不能提起自己的头把自己带向更高处,但人工智能却可以做到。有预测说,人工智能可使用的语料会在2029年耗尽,似乎可以说2029年就是大语言模型发展的天花板了。不是的。因为人工智能可以使用自己生成的语料内容继续提升自己。

以我们训练的这个诗歌模型为例:我们的训练目标是生成古诗,不是生成现代诗。我们把古人的诗拿来,让人工智能翻译成现代人可以理解的白话语句,再作为训练语料使用,并继续用生成的语料无限推进。结果就是,我们训练出的模型超越了现在所有的模型。李白的诗只有一千首左右,但我们甚至可以在语料中加入现代生活的各种元素进行反向生成。李白可能永远不能复活,但我们却可以无限生成李白风格的诗。这就很神奇。

最后做个总结:人工智能现在还是弱人工智能。人工智能作为一种技术,背后也有它的哲学、有它的理论。人工智能确确实实可以启迪我们研究哲学。梅老师措辞很谨慎;我现在已经不怎么做哲学了,所以我可以武断些。他的题目是“人工智能会重塑哲学吗?”,我给出一个肯定的答案,肯定会,试看梅老师未来的研究!进一步说,人工智能会不会取代哲学?作为人工智能研究者,我给大家一个否定的答案,不会。因为人工智能无法取代任何东西。甚至,哪怕想要回答哲学已死还是未死,这仍然是个哲学问题。只要人活一天,就要思考;只要有思考,就有哲学。

当然现在人工智能突飞猛进,带来了很多问题——不仅是哲学问题。它现在带来的一个非常根本的问题,是关于人的本质的问题。这是梅老师思考的问题,也是佛学所关心的问题。以前曾有理论说人是情感的机器,是会制造工具的机器,是会使用语言的机器……现在到了反驳这些观点的时候:现在想要概括人的本质,就要首先探讨人在哪些方面区别于机器、区别于人工智能。研究道教的学者很反对讨论道教的本质是什么,认为道教没有本质,只是相关内容堆砌在一起。再回到佛学的“无我”观点,人或许也未必非有一个什么本质不可,人就是自己的情感、语言等堆砌起来的一个东西。这是我的结论,供大家参考,谢谢大家。

[1]诗千家生成平台:https://poem.pkudh.org/

[2]预印本见https://arxiv.org/html/2401.04952v1

内容创作:梅剑华,杨浩,费俊

文本转录: “通义听悟”AI助手

学术整理: 朱泙漫

编辑:朱泙漫

图片:网络

电话:010-58804184

邮箱:tianxing@bnu.edu.cn

地址:北京市西城区新街口外大街富中通和大厦10层1002

微信公众号天行LAB